※この記事は、創作でつながるクリエイターズマーケット『BOOTH』提供記事です。

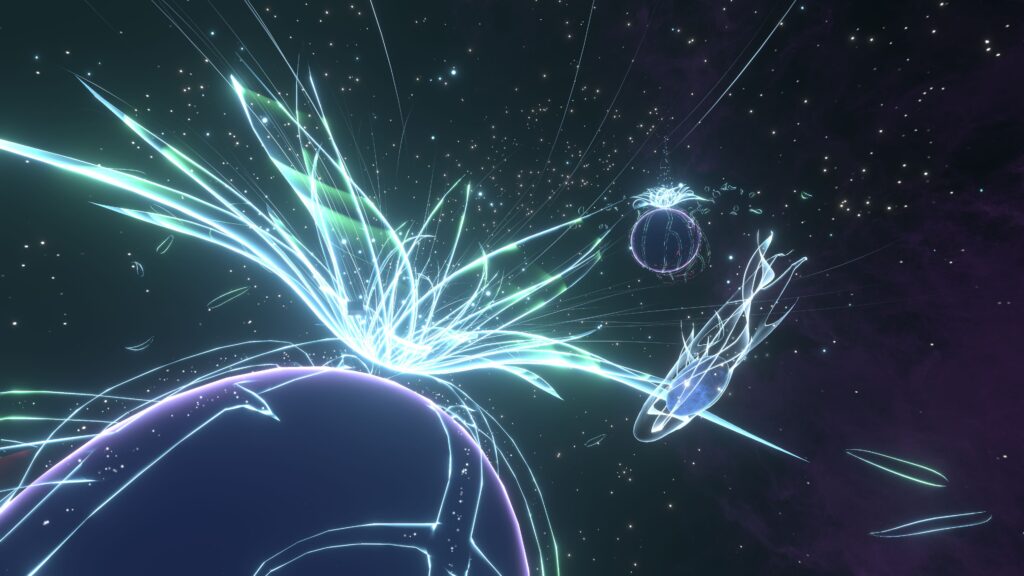

公開一周年を迎えた、VRChatワールド『Beyond a bit – 想像のちょっと先へ』。

『SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland』で初公開され大きな反響を呼び、その後も単独ワールドとして多くの人が体験。1年で100万人が訪れ、ヴェネチア国際映画祭やレインダンス映画祭など、世界的な評価を得た大作となりました。

数あるワールドの中でも、多くの人が「あれはすごい!」と太鼓判を押す傑作をつくり上げたのは『team:beyond_a_bit』。気鋭のワールドクリエイターだけでなく、作曲家や空間体験デザイナーも参加する、非常にユニークなクリエイターチームです。

「『サンリオVfes』をきっかけに結成された」という、出自も領域もバラバラなチームは、いかにして”想像のちょっと先”を征く世界を生み出したのか。今回、『team:beyond_a_bit』へのロングインタビューを実施。『Beyond a bit – 想像のちょっと先へ(以下、Beyond a bit)』が生まれた経緯や、初めてだったというチーム制作の裏側、そして『team:beyond_a_bit』のこれから――まだ見ぬ次回作などについて、お話しいただきました!

目次

- 1 「ちょっとだけ、新しいもの」をつくりたい

- 2 共同制作への憧れと『サンリオVfes』という大きな機会

- 3 イベントの縁からチーム結成。『サンリオVfes』公開から、100万visitsに至るまでの道のり

- 4 「あまり人が来ないんじゃないか」――公開までは不安だらけだった。

- 5 世界的な反響に思うこと

- 6 Git導入やTimesチャンネルなどなど。『team:beyond_a_bit』流の制作ノウハウを聞いてみた

- 7 実は音楽が苦手!? 演出と音楽をつないだ”通訳者”の存在

- 8 キューブだけのテストワールドをフル活用。音楽制作の舞台裏

- 9 フレンドだからこそできた、混ざりあった制作体制

- 10 ワールドという“場”をつくるということ

- 11 チーム制作を走るカギは「ひとつの目標へ向けて、仲良しな人と挑む」

- 12 ゆるく、楽しく、「見たことのない世界」をつくり続ける

「ちょっとだけ、新しいもの」をつくりたい

――まず、『Beyond a bit』のコンセプトについて、あらためてお聞かせください。

「VRという現実の制約がない空間で、現実世界にないものをつくりたい」という、私自身の想いが出発点です。同時に、完全にゼロから新しいものをつくるのは無理かなとも思うので、「ちょっとだけ、新しいものをつくれたらいいな」という願いを込めています。

――『Beyond a bit』に限らず、EstyOctoberさんが制作されたワールドには共通する雰囲気・世界観があるように思います。原風景・原体験はなにかありますか?

私がこれまで親しんできたSF作品の影響はたぶん受けていると思いますね。特定の作品ではなく、いろいろと接種してきたものが「宇宙」としてあらわれているような気がします。

ただ、自分は人間ドラマ的なものに興味が薄いんですよね。「宇宙で大ピンチ! 試される家族愛!」的な。どちらかといえば、世界や設定そのものの方に興味が向く。そのせいか、ワールド制作においても「人間はいらんかな」となりがちなんです。

――人はいないけど「カンパニュラさん(※)」はいる世界。

※カンパニュラさん:EstyOctoberさんのワールド『Steps of the Campanula – カンパニュラの足音』にいる、不思議な四つ足の生き物の通称。『Beyond a bit』にも登場する。

そもそも、人間ドラマを描くような作品は『VRChat』の内外にたくさんあるし、その路線はいらんかなって。なので、『Beyond a bit』もそうですが、「人がいない世界で、不思議生物たちがどんな営みをしているのか」というものをつくれたらおもしろいよな、と思っています。

――宇宙に加えて、植物もモチーフとしてよく登場する印象です。

植物は『Houdini(※)』の習作という側面が強いですね。『Houdini』でアルゴリズムを使っておもしろい形をつくる時、有機的な形を目指すといいかなーと思うことが多く、結果として植物が生えてくるんですよね。

『Beyond a bit』でも、アスファルトを割って生えてくる植物をモチーフにした演出が登場します。あれが自分がモデリングしてみたいもののイメージで、ある種の参考資料的な側面がありますね。

※Houdini:3DCGソフトウェア。物理シミュレーションやプロシージャルモデリング(数式や処理を用いた3DCGモデル生成)ができ、映像業界やゲーム業界などで採用されている。

――ワールドをつくりながら、『Houdini』を勉強し続けている、ということでしょうか?

そのとおりです。勉強しながらつくったものが、山のようにある気がしますね。

共同制作への憧れと『サンリオVfes』という大きな機会

――その集大成が『Beyond a bit』だと思うのですが、制作のきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

直接的なきっかけは『SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland』ですね。開催にあたって、GugenkaのCEOである三上昌史さんから、第1回開催のキヌさんのライブを参考資料として提示いただいたうえで、「こんな感じのもの制作してもらえませんか?」と打診をもらったんです。

自分はその時点で「これはつくらんでよかろう」と思い、キヌさん的なものから全力で後ろを向いて走ろうと思いましたけどね。キヌさんほど叫びたいメッセージもないですし。そんな流れで制作がスタートしました。

――制作を引き受けられた理由はどのようなものだったのでしょうか?

自分がもともと、「ネット上での共同制作」に憧れがあって、ずっと「やってみたいなぁ」と思っていたのが大きいです。

それまで『VRChat』を遊んでいて、ワールド制作者と雑談する中で、「チーム制作したいね」って話はたびたび挙がっていたんですけど、「じゃあなにをつくろう?」という段階で話が止まりがちだったんですよね。そこに、『サンリオVfes』という大きな機会がやってきたんです。

自主企画だと、企画の趣旨から説明して、それに共感してもらえないといけないので、ハードルが高い。でも、なにかイベントに出るという目的があれば、そのあたりの手続きをすっ飛ばして、人を誘いやすいんですよね。誘い文句としても「『サンリオVfes』出ようぜ!」って、とても言いやすかったです。

――そう考えると『サンリオVfes』の存在は大きいですね。一大イベントとして機能している。

舞台があることの強さを感じましたね。

イベントの縁からチーム結成。『サンリオVfes』公開から、100万visitsに至るまでの道のり

――『team:beyond_a_bit』が結成に際して、EstyOctoberさん以外のメンバーはどのような流れで誘われたのでしょうか?

まず最初に声をかけた人は、『Clemateria』というワールド制作者向けの交流会で知り合った方ですね。現在は休止中ですが、いろんなワールド制作者が集まって、おしゃべりするというイベントでした。そこで、いつも集まっていたひとがAyanoさん、Waka123さん、wata23さんでした。Ayanoさんはそれ以前に、私のワールドでお会いしたことがありましたけどね。

そうですね。ただ、仲良くなったきっかけは 『Clemateria』だったと思います。

ちなみに、一番最初に声をかけようと思ったのはAyanoさんでした。当時、Ayanoさんは「いまの仕事を辞めてVRの仕事に専念したい」と語っていて、「Ayanoさんにとって最高の実績になるじゃん!」という想いから、依頼をいただいた時点で誘うことだけは決めていました。

そして、Ayanoさんに声掛けしたときに、Waka123さんとwata23さんも近くにいたので、ここぞとばかりにお誘いしました。スキルセットとしても、リアルな家や家具のモデリングができるWaka123さん、モデリングだけでなく音まわりも強いwata23さんと、適任の方たちでした。

――Yuki Hataさんとsabakichiさんはどのような流れで誘われたのでしょうか?

二人とも、最初に知り合ったきっかけは『VRChatワールド探索部』でした。

Yuki Hataさんについては、つくるものを大ざっぱに決めたあと、「音が必要」ということに気づき、お声掛けしました。自分の知っている音楽畑の人をリストアップしていった中で、彼が『仮想水槽』というイベントを主催していたことを思い出し、あの不思議な感じがよかったのでお誘いしようと思ったんです。

sabakichiさんについては申し訳ないことに、作品提出2週間前のアサインでした(笑)。制作も佳境に入ったとき、グラフィックまわりが足りてないことに気づいたのがきっかけです。さらに、ワコムの『Metamorphosis』がちょうど公開されたのですが、そのグラフィックがとてもかっこよかったんです。

「こんなのほしいなぁ~!」と、『VRChatワールド探索部』で『Metamorphosis』を訪れたときにぼやいていたら、たまたま隣にいらっしゃったsabakichiさんが「私つくれますよ」と声をかけてくれたんです。sabakichiさんはこの方面のプロですし、「お願いできるならぜひ」と思い、その場でスケジュール調整も済ませて、参加いただきました。

お声掛けいただいたときは「まだ1️ヶ月くらいあるのかなー」と感じていたんですが、フタを開けてみたら「2週間後に最終チェック」という驚きのステータスでした! なので、「2週間にしてはよくできたでしょう?」とは今でも思っています。

――こうしてお話を聞くと、同じ趣味・傾向の人が集まるイベントへの参加は、「つながりをつくる」という意味でとても重要だなと感じました。

どういう人となりなのか、どういうことをしたいと思ってるのかは、ある程度事前に知っておいたほうが声をかけやすいですからね。そこがわからないと、一緒にうまくやっていけるのかもわからない。

――「事前に人となりを知れる」というのは、『VRChat』ならではのいいところですね。

そうしたイベントであれば、毎週のように、仲の良いグループで交流ができますからね。

「あまり人が来ないんじゃないか」――公開までは不安だらけだった。

――チームが最初に結成されてから、大体どのくらいの期間で『Beyond a bit』は制作・完成したのでしょう?

チーム結成から多分3か月くらいでしたね。

8月末には最初の5人は集まっていた気がします。9月から制作が始まっていたような。

――素朴な感想として、サンリオ側の『B4 CHILL PARK』のアセットも使用するという条件もある中で、制作期間3か月は相当に早いと思いました……。

企画や声掛けもある程度は含んでいると思うと、けっこうタイトなスケジュールですよね。

――こうして、2023年1月に初公開され、その後単体のワールドとしても公開されました。公開直後の反響は当時どのように受け止めていましたか?

率直に「すげえ人いっぱいいるな。すげえな。嬉しいな」でしたね(笑)。ただ、事前の予測としては「あまり人が来ないんじゃないか」と思ってたんですよね。

Estyさんがすごく不安がっていたのをおぼえています。

鑑賞ワールドがアーティストごとに分かれていたことも大きいですよね。

上演時間になったタイミングでちゃんと動くかどうかもわからなかったですからね。

それもありますし、ステージの上で誰かが立って、アイドルが歌って踊るわけでもなかったですからね。『サンリオVfes』は音楽イベントで、音楽が好きな人たちが集まるはずで、ワールド制作者ってそうした人たちには普通おぼえられていないよな、という理解でいたんです。

EstyOctoberという名前を出したところで「誰なんだろう」ってなるだろうし、『team:beyond_a_bit』なんて「いや知らんけど」となるはず。「なんか知らん人が、なにかする」と思われて終わるんだろうな、と。

そうした懸念があったから、事前予告としてティザームービーを作ったんですよね。

そうそう。ただ「上演します」だけだと伝わらないだろうから、どういうものをやるのか少しでも情報を伝えるために、動画を作ったんです。とはいえ、サプライズの多いコンテンツでもあったので、ネタバレはせず、「ふわっと空気感だけ伝える」という映像に仕上げました。

うまく断片だけ映ってるカットとか使ってね。

「いい感じの美しい体験ができそう」という期待感だけを醸成するように。みんなで拡散もしてがんばりましたね。

世界的な反響に思うこと

――その後、『Beyond a bit』はさらなる反響がありました。『ヴェネチア国際映画祭』のXR部門『Venice Immersive』でのワールド紹介、『レインダンス映画祭』のXR部門『Raindance Immersive』へのノミネート、そして100万visits達成。こうした世界的反響を、みなさんはどう受け止めていますか?

こう言うとアレなんですけど、他人事感がすごいです。

規模感がよくわからない、というのはありますね。

名前こそキャッチーだから「やったね」とは思うものの、もともと賞を獲るために野心的に動いてたプロジェクトでもなかったので、棚ぼた的にいただけてうれしい、という感じなんですよね。

いちおう『Raindance Immersive』は自分たちで応募したんですが、これもキュレーターのMariaさんという方から「あの作品、すごくよかったから申し込んでよ!」ってDMでいただいたので申し込んだ、という流れでしたから。

――事実上のオファーのような形だったのですね。

実感の話でいうと、『ヴェネチア国際映画祭』では『VRChat』のワールドをリアル会場でも体験できる形で展示してもらってたじゃないですか。あれ、よかったですよね。

あれはよかった。現地で見たかったなぁ。とはいえ、いまでも若干遠い世界の出来事のように思えてしまいますね。

実際、公開してからあまり手直しなどはしていないので、我々の手から離れて広まっている感覚はなお強いですね。

――「100万visits記念アップデート」のようなこともされていませんよね。

更新した方がいいんじゃないかっていうネタとして、新作アナウンス用のVRChatグループのQRコードを貼る、といったアイデアはあるんですよね。ただ、それをやる元気と時間が足りない、ということで放置しちゃっています。

いちおう、UXまわりは 『サンリオVfes』からちょっとだけ改良しましたよね。真ん中の案内板とか、チームメンバーを紹介する石碑とか。

もっと大事なものとして、あの建物ですね。Waka123さんに新しくつくってもらい、僕が壊し直しました(笑)。

建物の外の草原を歩けるようにしたのも、『サンリオVfes』にはなかったアップデートですよね。

あとは『Raindance Immersive』向けに、英語文章を追加したりとか。一番大事なものとして、「Estyさんポエム」の追加とか。

あー、そうでした。このまえの100万visits記念イベントで、まさかのポエムの解説を求められるという辱めが待っていましたが(笑)。

Git導入やTimesチャンネルなどなど。『team:beyond_a_bit』流の制作ノウハウを聞いてみた

――次に、『team:beyond_a_bit』のチーム制作についてお話に移れればと思います。まずは管理面のお話として、最終的な成果物となるUnityプロジェクトファイルなどは、どのような体制で管理されていたのでしょうか?

成果物などのデータ管理には、バージョン管理システムの『Git』と『GitHub』を使っていました。チームメンバーには『Git』を使ったことのない人もいたので、まずは使い方の説明と、トラブル時の連絡経路を伝えたうえで、導入しています。

データの格納ルールも序盤に決めていました。基本的には、各メンバーの作業のしやすさを優先したかったので、それぞれ成果物を自由に作成・配置してもいい場所を用意しておいて、そこにデータを順次格納してもらい、バージョン管理してもらう体制を敷いていましたね。

――成果物の管理全般についてもEstyOctoberさんが担っていたのでしょうか?

システム的な導入・管理は自分でしたが、マネージメントというか、シーンの管理については終盤はAyanoさんが担当していました。というのも、Ayanoさんは他の人との作業が絡む部分が多かったんですよね。

例えば、建物。これはWaka123さんがつくったものをシーンに配置して、ベイクして、それを破壊するアニメーションを組んでもらってます。それをさらに全体のアニメーションのシーンの流れに組み込む。……というめんどくさいインテグレーション(結合)作業は、Ayanoさんがやってくれました。

いわゆるPrefabとタイムラインの整合を取る、という作業ですね。ただ放り込むだけだと矛盾が起きるので、細かな調整を行っていました。

おそらく存分にいまのお仕事にも活用されているのかなと。いいか悪いかは置いといて(笑)。

お仕事報告などで、「このパートの演出を担当しました」のように表立って書ける内容ではないですけど、実際はこれが一番大変な仕事だったりしますね。ジェネラリストとして、自分がやるべきことだと思い、いまも取り組んでいますけどね。

――『Beyond a bit』の制作は、Ayanoさんのキャリアの糧になっていますか?

あらゆることが糧になりすぎて、どこから話せばいいのか……。まず、つくったものが世に出たことで、実績になっていますね。

そして、チーム制作という面でも、『Git』を用いたデータ管理、『Trello』やDiscordサーバーを用いたコミュニケーション、『Unity』ではタイムラインを使ったり、Prefabが壊れないようにみんなで分けて使うとか、『Houdini』で建物を破壊するアニメーションを作って、『Unity』に持っていくとか……。『Beyond a bit』で経験したあらゆることが、いまそのまま仕事でも活かされています。

もちろん、1回目の制作だったので、いま振り返れば反省点も多いのですが、それも含めて糧になっています。なので、誘っていただいて本当に、本当にありがたかったですね。

逆に、いまは自分が誘われる形で、Ayanoさんも関わる案件に参加しているんですが、ファイル構造を見てみると『Beyond a bit』のものが継承されているなーってわかりますね。

Unityプロジェクトがメインフォルダと個人フォルダで構成されているところとか(笑)。あと、Discordサーバーについても、Timesチャンネル(※)が『Beyond a bit』制作のときはありがたかったので、自分が関わる案件でもなるべく採用してもらうようお願いしています。話題ではなく、個人単位でチャンネルを切ってもらえるので、進捗報告がすごくしやすいんです。

※Timesチャンネル:DiscordやSlackなどのチャットツールで、話題や所属ではなく、個人ごとに作成されたチャンネル。一機能ではなく、ツールを使う上での文化のひとつ。

――自分もTimesチャンネルがあるサーバーで業務をしたことがあります。あれ、とても便利ですよね。思ったことを即座に書き込んでいいのが、すごい楽といいますか。

投げる先を選ばなくていいんですよね。たまに、誰かが拾ってくれることもありますし。

Timesチャンネルのスタイルは、私自身も『Clemateria』主催のチワさんが立てた「冬ごもり部屋」というサーバーのやり方を継承したものですね。みんなが個人のチャンネルで、いまやっている作業についてぼやくというのが、「いいスタイルだな~!」と思って。

そうして『team:beyond_a_bit』に採用した文化が、いまこうしてAyanoさんの案件にも引き継がれていっているのを見ていると、文化の流れを感じますね。

実は音楽が苦手!? 演出と音楽をつないだ”通訳者”の存在

――ほかのみなさんは、今回のチーム制作を通してどのようなことを得たり、学びましたか?

私は『Git』の使い方を教えてもらえたのが大きかったですね。なにより、フレンドなので気軽に質問できたのがよかった。なにかしらの案件に入ってから、全然知らない人に使い方を教わるのって怖いじゃないですか。でも、『team:beyond_a_bit』はフレンドで構成されているので、とても聞きやすかったですね。

その後もお仕事で『Git』をさわる機会が増えているので、限られた操作しかできないとはいえ、非常に助かっています。

自分は「オーダーがあいまいなときには、わかる人にお願いするべき」だなという学びがありましたね。制作中、Estyさんから音関係のディレクションをもらっていたんですけど、これが「硬質なガラスの音」というようなものが多くて、本当によくわからなくって(笑)。

『Unity』上での音の組み込み方は一通り知っているものの、効果音制作自体は初めてだったので、つくってみては「うーん、ちがいますね」と返されることが最初多かったです。そこをYuki Hataさんに助けてもらったんですよね。

あれはけっこう難しかったと思います。効果音をつけるにあたって、動きの情報がないことも多かったので。

具体的には、地面を割って生えてくる花が開くときの音として「ガラスっぽい音がいいです!」とリクエストしたときとかですね。

お願いする側としては、リクエストの仕方が壊滅的にわからないし、その上で指示するから「苦労させて申し訳ないなぁ」と思っていましたね。でも、そこをYuki Hataさんとwata23さんが、どんな音で、どんな音の高さがよくて、曲に組み込むべきか、花から鳴らすべきか、しっかり調整していただいたのでありがたかったです。

ワールドやストーリー制作、さらに『Git』管理までしてくれるEstyさんなんですけど、実は決定的に、音楽面に関する能力が足りないんですよ。言い方悪いんですけど、音楽の違いがわからない(笑)。

そして、音楽制作はYuki Hataさんが手掛けてくれましたが、wata23さんが「技術面と音楽面をつなぐ役割」として動いていたのが素晴らしいなと思ってました。Yuki Hataさんによる楽曲の変化が、Estyさんには伝わらないけど、wata23さんには伝わる。

ありましたねー。私が楽曲聴いたあと「変わったね」と言うと、Estyさんから「どこが変わりました?」というレスがある(笑)。

演出面についても、Yuki Hataさんが音楽の観点からEstyさんにタイミング調整などの進言をされていたんですよね。このあたりは、チーム制作のおもしろさだなと見ていて思いましたね。

実際、制作終盤での演出へのリクエストは、Yuki Hataさんが一番多く出されていた印象です。私もYuki Hataさんのリクエストに対応していた記憶があります。

私も、Yuki Hataさんから送られてきた提案リストを見つつ、「うん、よくわからないけど、たぶん良くなるはず」と、楽曲を聴きながら調整する作業を、終盤は重ねていました。本当に音楽まわりではYuki Hataさんに助けられっぱなしでしたね。ありがたかったです。

音楽はどうしても、時間軸に関してはシビアなんですよね。やはりどうしても「このくらいの時間にはこうなってほしい」という要望は、音楽側からの視点が強く出やすいなと。

そして、いまよりも『Unity』のことについてわからない中で、相談しつつも「無茶なこと言ってるんじゃないかなぁ」と思ってはいたんです。でも、wata23さんがクッションになってくれた感じはありますね。音楽の話もわかるし、技術の話もわかる。大きな存在だったなと。

――いわゆるトランスレーター(通訳者)のようなポジションですね。

普通、こうした制作は「つくる人」ばかりになって、それぞれがバラバラに制作して、最後につなぎあわせて、慌てるというのが多いです。なので、wata23さんのような「つなぎ」をしてくれる人がいるのって、なかなかめずらしいんですよね。僕もこのチーム入ったとき、結構びっくりしました。「こういうやり方があるんだ」と。

キューブだけのテストワールドをフル活用。音楽制作の舞台裏

――Yuki Hataさんに深堀りしてお聞きしたいです。Yuki Hataさんは『team:beyond_a_bit』の中でも音楽担当ということで、ほかのメンバーの方とは異分野にあたる人だと思います。その中で、ほかメンバーとの連携にあたって意識されたことなどはありますか?

自分は基本的に『Unity』をいじってなかったので、基本はテキストでやりとりしつつ、必要に応じて動画を作って共有していましたね。

――動画を活用する場面があったのですか?

最初にEstyさんのラフ演出から楽曲をつくったあと、自分の主な作業は音楽と演出の時間調整でした。「X秒の時点でここはこうなってほしい」といった要望を伝える工程です。基本はテキストで伝えつつも、意図が分かりにくい部分に関しては、テストワールドで撮影し、録画・編集した動画をベースに提案をしていたんです。

テストワールドはYuki Hataさんが「早めにほしい」ということで準備したんですよね。

「キューブだけでいいから、最初から最後まで演出が組まれたものがほしい」って。そして実際に、キューブだけがくるくる回って、なんとなくの演出と世界観が見える、くらいのワールドが用意されたんです。

――いわば“映像モック”をつくるためのワールドということですね。

ですね。時間軸がある何かがなかったら、制作は相当難しかったなとは思います。

ほかの業界だとVコンやグレーボックスと呼ばれているものですよね。それのインタラクティブ版って、意外にめずらしい。まだ現場にそこまでなさそうな気がする。

動かないやつだったら多そうですけど、動くやつはめずらしいと思いますね。

ゲーム制作ではよくありそうな気がしますけどね。

確かに。シンプルなキャラクターとかに置き換えてシステムの検証をする、っていうのがよくある気がする。

――ゲームの場合だと、効果音の作者と実装担当者が同じパターンが多いですよね。作りながら調整して、というのが多い。

そして、そのテストワールドから、あの楽曲が出てきたんです! 私、最初のけぞりましたもん。私にもAyanoさんにもイメージしきれていなかったEstyさんの世界を、音楽で的確に捉えていたんですよ。すごかったです!

資料をひたすら見て、過去ワールドもしっかり訪問したおかげだと思います!

そのうえで、『サンリオVfes』の会場はライブステージだったので、楽曲としても独立していて、単体でも聴いてもらえるような形にするべきだなとは考えていました。なので、世界観さえ合っていれば、楽曲はガッツリつくってもいいかなとは思っていましたね。

そして、過去のEstyさんのワールドに合わせた音楽も聴いていた中で、Estyさんにはない要素は絶対に入れたいなと思いました。それも、外れすぎず、いい化学反応が起こるようなものを、ちょっと入れたい。そんな思惑から、グリッチノイズ系の音を入れようというコンセプトがありましたね。

化学反応が起きたんじゃなくて、Yuki Hataさんが起こしたんですね!

意図はしていました! うまくハマってよかったです。

フレンドだからこそできた、混ざりあった制作体制

先ほど、「Estyさんは音楽面がわからない」という話があったと思いますが、僕は最初の段階で、わからないというより「言語化ができない」と感じていました。イメージがないわけではなくて、何か提出したら、「これは違います」と返してくれるくらいにはイメージは持っているんだろうと思っていたんです。

そして、「Estyさんのイメージ当てゲーム」になると、音をつくって「うーん、なんか違うんですよね」の繰り返しになってしまう。SE制作も含めて、ここは難儀しました。

そこで、イメージではなく、目的を合わせることに注力しました。Estyさんの「こうしたい」という目的を汲み取っていくけど、それを達成するためにはおそらくいろいろなアプローチがある。「その目的を達成するために、僕はこのアプローチでやりたいです」と伝えるところを重視していましたね。

特に、感覚的にではなく、「なんでこうしたいのか」という理由をしっかり伝えるように意識していました。「ここは長すぎてだれちゃうんで、このくらいの長さでいきたいです」というように。

Yuki Hataさんは今回Sound Directionを務めましたが、一般的なディレクターの役割とは全く違いますよね。Estyさんも全体のディレクターでありながら、Yuki Hataさんも演出に口を出すし、「全体を見せてほしい」、「こう直してほしい」という具体的な話もする。ただ音だけさわっていたわけじゃない。

ある意味、役割としては混ざりあった動きだったんだけど、それがなんかうまくいったのは、「フレンドだから」というのがあるんじゃないですかね? 何かしらの上下関係、仕事関係だけでやってたら、この距離感で動けない。

というより、ここまで劇伴に合わせたというか、劇伴が劇伴ではない、楽曲も主体のひとつであるコンテンツのつくりかたって、そもそも事例がそこまでない。模索しながらやっていたはずです。

『Beyond a bit』と、『サンリオVfes』で出てきた多くのVR演出とのちがいは、「音が先じゃない」ことだと思うんですよね。Estyさんの演出原案が先にあって、それに合わせてYuki Hataさんが楽曲を作って、そのフィードバックを受けてさらに演出を合わせにいく、というフローになっていたと思います。

この流れで楽曲が作れるYuki Hataさんはめちゃくちゃすごいと思いますし、『Beyond a bit』をよいと感じてもらえるのは、そこが寄与しているところも大きいのかなと。

近いフローを採用しているのはキヌさんですね。あの人の場合は、自分自身で曲を作りながら、演出も作っていると思うんですが。

従来だったら、ひとりの作家にしかできないことですよね。めちゃくちゃ仲の良い2〜3人組でもできるかもしれないけど、『team:beyond_a_bit』ほどの規模がいるチームでできた事例って、少なくとも僕はそんなに知らない。そういう意味でも、おもしろいプロジェクトだったのではないでしょうか。

ワールドという“場”をつくるということ

――少し特殊な経緯で参加されたsabakichiさんから見て、『team:beyond_a_bit』はどんなチームに見えましたか?

僕はほかのメンバーと少し違って、いろんなチームを作ってお仕事をすること自体には割と慣れている方だと思います。

そんな身から見ても、入った瞬間に「めずらしい構成をしているな」とは思いましたね。すごい近い距離感で、言いたいことを終盤でもちゃんと言う。直すべきところだけじゃなく、直すべきじゃないところの話までちゃんとできている。そこまでできる姿に、「数年間いっしょにやってきたチーム」のような距離感を感じて、そこが独特だなと。

あと、『サンリオVfes』のステージに上がるコンテンツとして、ワールドという空間、なんなら、なにも主体のないインタラクティブ空間を持ってくるという判断は、けっこう過激だなと思いましたね。同時に、僕は空間設計出身で、空間デザインをやっている人間だったので、 「空間がメインのコンテンツ」を主役として出す日がついに来たんだなーと、感慨深い気持ちでしたね。

でも、サンリオさんがEstyさんにオファーを出すこと自体が「そういうこと」だったりしませんかね?

それはいまでこそな気はしますけどね。『Beyond a bit』を見ているからそう思うけども、Estyさん自身は迷ったんですよね。「なにをつくるかどうか」って。

迷うというか、相当あわてていましたね。「なにをつくろう!?」って。

言われてみれば「俺が踊るのか!?」って言ってましたっけ……(笑)

順当な流れでいくと、Estyさんに依頼がきたら、誰かしらアーティストを1名招いて、ステージに立ってもらい、その演出をつくるはずですよね。それをあえて避けたというのは挑戦的でしたよね。

ちなみに「誰かステージに立ってもらう」という選択肢については、知り合いの踊れる人たちをリストアップしながら、ものすごく真剣に考えていましたよ。

その検討があったっていうことは、やっぱいまでこそなんだと思います。

なにはともあれ、これをみんなにちゃんと見てもらえたら、きっと楽しいことになるなと思っていたので、無事に1年経って、100万人に見てもらえたことはよかったなぁと。

制作は2週間しか関わっていないけど、僕が個人的に得たものはその2週間に詰まっている。タイパ的にはすごいいいですね(笑)。

でもsabakichiさんって、『サンリオVfes』後のワールド公開の時に、グラフィックも作成してもらっていますよね。

締切後にもティザームービーも作っていますし、『サンリオVfes』公開後の作業の方が多い印象です。

プロモーションまわりや、ホームページのデザインとかも監修いただけましたからね。できるから、といって甘えてしまっている(笑)。

『Clemateria』出身の4人は自分たちのプロモーションに疎いので、抜け落ちているところを補ってもらえるのはありがたいですね。

PRって、いわゆる宣伝ではなく、本来はPublic Relations――大衆との関係をどういうふうに築くかということが重要です。特に『team:beyond_a_bit』の場合は、ワールド制作を行うチームですよね。

そして、『VRChat』におけるワールドは「場」だから、それをつくるということは、人とのつながりを担保する活動です。単純に「この派手なコンテンツを見てください!」という宣伝にはとどまらない、ほどよい関係性を築いていけるといいな、と思っています。その一環として、場としてのWebサイトやXがあるのかな、というスタンスでいます。

――「場」でおこるコミュニケーションへつなげていくための、人々の認知を広めていく活動、というところですね。

その通りです。うまくリレーションを築いていきたいですね。あと、そもそも一気に走り切るんじゃなくて、息長く走り続ける活動ですからね。「Estyさんとゆかいな仲間たち」というゆるい空気感とともに、じっくりとやっていけたらよいのかなって思います。

いいですね、「ゆかいな仲間たち」。

チーム制作を走るカギは「ひとつの目標へ向けて、仲良しな人と挑む」

――今後ソーシャルVRの世界などでチーム制作に取り掛かりたい人に向けて、『Beyond a bit』の制作を通してわかった「チーム制作におけるアドバイス」があれば、ぜひ教えてください。

チーム制作をやってみたい人って、きっとたくさんいると思います。そして、「やってみたいな」と考えたときに、たぶん「いっしょにやりたい人」の顔もふわっと思い浮かぶと思うんです。「遠くにいる超有名人といっしょにつくりたい!」って人もいるかもしれませんが、チーム制作がいっしょにできる人って「たぶんそばにいるはず」と伝えたいですね。

あとは、チーム制作の誘い方ですね。私自身もそうでしたが、誘うための理由が具体的にないという人も多いと思うんです。そんな人は、なにかひとつの目標を定めてみるとよいと思います。「ここで出ようぜ」と言える舞台さえ決まれば、あとはそこへ向けて全てを決めていければいいので。

――なにかしらのイベントやコンテストをひとつの目標にしてみると、きっかけもつかみやすいと。

ですね。締め切りも設定されますから(笑)。

補足すると、『Clemateria』出身の4人は以前から「チーム制作いいよね」とは言ってたものの、みんなつくるものがバラバラすぎて、全然きっかけがなかったんですよね。

そんな4人が集まって、なにも目標も決めずに制作してみても、たぶんどこかで瓦解していたと思います。だからこそ、『サンリオVfes』という統一された目標には大きな意味があったなと。「完成させること」ってシンプルに難しいですからね。

大きな目標があると「とりあえず走り出す」もやりやすいですよね。

ケツを叩いてくれるのが自分以外であることも重要ですね。締切だったり、受託制作ならクライアントの存在だったり。完全な個人制作だと、責任ってないですからね。

それと、『サンリオVfes』のような大きなイベントである必要もないですよね。大きくても小さくてもいいから、「イベントに出展する」というような大義があると、人を集めやすいし、納期も決まりやすい、という話なのかなと思いました。

『Vket』でもいいし、リアルなら『デザフェス』とかもありますね。

それこそ『Vket』は、小さいブースを複数人で作ってもいいですし、大きな共同ブースをチームで制作したっていいですもんね。

――自分のやりやすい形を見つけることが重要なんですね。

あと、自分はそもそも「つくること」自体を楽しみたい人間です。そして、その延長線として「みんなといっしょにつくること」も楽しみたいからこそ、チーム制作に取り組みました。なので、仮に自分と同じスタンスの場合は、「なかよく楽しくつくれる」ことを担保することが重要かなと思います。

その上で、『VRChat』って「完全に違う分野の人と知り合いになりやすい場所」としては、多分最強だと思うんです。知り合いの知り合いが、自分とまったく違うことをしていて、知り合いになれる機会がそもそも多い。そんな環境で「どういう人たちといっしょにやりたいか」を決めて、いっしょに過ごすことができるのが、『VRChat』のおもしろいところだなと思います。

こうした集まり方をしなければ、特にYuki Hataさんとは接触することもなかったでしょう。同じ場所に雑多に集まって、その場にいる人達で輪になって会話できる『VRChat』じゃなければ、たぶん仲良くなるきっかけすら存在しなかったと思います。

――ともになにかを作る仲間を探したい人にとって、大きなヒントになると思います。

その上で押さえておいてほしいのは、チーム制作は「感情的なゆさぶり」が起こりやすい営みだということですね。悲しいケースですが、「いっしょにやっていられねえ!」と解散に至ってしまうこともあり得るので、その覚悟は必要でしょう。幸いにもここではまだ起きていないですが(笑)。

『team:beyond_a_bit』は割とそれぞれの個性がいい形で棲み分けできていると、個人的に思いますね。

互いに干渉する部分があまりないですからね。

あと、社会人経験が豊富な大人で構成されているのが、一番大きい気もします。

それって記事に載せられるのかな(笑)。

一番大事なのは間違いない(笑)。だって、『VRChat』ってインターネットですから。インターネットの出会いにはトラブルはつきものです。『VRChat』も、ふだんからよく話しているから安心。……とは限らないので、そこは注意しておいたほうがいいかなとは思いますね。

おだやかに最後まで完成させられたから話題にならなかったものの、最も重要なポイントのひとつですね。

そうなった前提として、『team:beyond_a_bit』のメンバーは、制作の前段階として1年以上、毎週のように会っているフレンドだったことも大きいですね。

――会社の同僚よりは顔を合わせる頻度が多い、気心の知れた仲だからこそ、多少感情的なオーダーでも汲み取りやすいし、フォローアップも効きやすい。なんならあとで謝れる。そんな関係性を構築できる場としての『VRChat』ですね。

あと、チーム制作としては初めてだったけど、『Clemateria』出身メンバーは同じワールド制作イベントに参加していた仲でした。なのでスキルセットも把握していたし、それが1年以上積み重なっていたからこそ、制作がスムーズに進んだのかなと思います。

『Clemateria』の4人は、ワールド制作者としては同期のイメージがありますよね。だからこそ連帯感がありました。

――小さくてもいいので、いっしょに同じ制作イベントに参加してみる、というのも仲間をつくるきっかけになりそうですね。

ゆるく、楽しく、「見たことのない世界」をつくり続ける

――最後に『team:beyond_a_bit』の次回作について、お話をうかがえればと思います。まず、制作状況はいかがでしょうか?

5〜6割はできたかな、という感触です。私もみんなも、人生や仕事が忙しすぎて、 あんまり制作が進んでいない状態です。最近は「ミーティングに時間使いすぎてない?」って気になるくらいには。とはいえ、ゆっくりではありますが、制作は進んでいます。

――公開までにはもう少しお時間がかかりそうですね。

公開時期はもちろん、公開の仕方さえも未定という(笑)。

――ちなみに、次回作もモバイル対応(Quest対応)はされるのでしょうか?

やり方は変わると思いますが、対応自体はやりたいと思っています。私自身がQuestユーザー出身なのもありますが、いまでもQuest単体で遊んでいる方が何人かいらっしゃるので。

私もワールドをつくり始めた最初のころ、「ワールドつくったから見に行こう」となったとき、PC Onlyだったせいで「あっ、君たちはごめん、置いていくね」とQuest単体の人に伝えることになってしまい。……そんな会話絶対にしたくないんですよ。

なので、私が所属するコミュニティにQuestユーザーがいる限りは、モバイル対応はやり続けると思いますね。完全にいなくなったときにはわかりませんが、いまとなっては「多くの人に見てもらえる」という観点から、今後も対応は続けていこうかなと思っています。

――もうひとつ、次回作に向けた話題として、『team:beyond_a_bit』にメンバー追加があるという話も耳にしました。公式サイトにもそれをうかがわせる情報がありますが、今後『team:beyond_a_bit』の体制はなにか変化していくのでしょうか?

まず、『team:beyond_a_bit』の最初の目的だった「Ayanoさんの実績につなげる」は大成功していて、おかげでAyanoさんは「そろそろ休みたい」と言うくらいには仕事がたくさんくるようになっています。端的に言うと、忙しすぎる。なので、Ayanoさんと似たようなところをいっしょにやってくれる人を探さなくては、という思惑でメンバー追加に至っています。

そしてもうひとつ。今回うまくいって、次も似たようなフォーマットで新しいものをつくりたいと思いつつも、仲が良いとはいえ毎回同じメンツでつくるのも飽きる。そして、『VRChat』はコミュニケーションを楽しむところでもある。ちがう人ともいっしょにつくった方が、絶対におもしろいなと思っています。

なので、制作ごとに人が変わったほうがうれしいんですよね。でも、うまく活動してくれた人だけを選抜する理由もないので、「次回作もいっしょにどうですか」という話をしながら、さらに人を増やしていければなと思っています。

――ということは、『team:beyond_a_bit』のメンバーは今後もひたすら増えていくのでしょうか?

どうなるんでしょうね? もしかすると、どこかのタイミングで爆発するかもしれません(笑)。

お仕事を受ける場合はフルメンバーじゃなくてもいいかなとは思いますね。

そうですね。とはいえ、「いっしょに楽しくつくる」という私のスタンスから、今後何年も活動を続けていく中で、多分「名前を消してください」とお願いされない限りは、公式サイトの名簿からは消さず、増え続けていくという運営スタイルをとりたくなるだろうなぁ、という予感はありますね。

チームというよりは、「『team:beyond_a_bit』の制作活動に参加してくれた人たちの名簿」になるはず。際限なく増えることもなければ、今後も同じメンバーでつくり続けていくという奇跡もそうそう起きないでしょうし。

バンドメンバーのように、「この人たちじゃないと絶対できない」みたいな感じではないですもんね。「今回はこのメンバーでうまくやろう」、「この人たち同士ならこれ作れるよね」という、「なんかいっしょにつくりたい人の集まり」というゆるっとした集まりなのかなと。

それと、私は基本的に、「みんなで楽しくつくる」ことが重要だと思っていています。根本的には「私がつくりたいものをつくるチームじゃなければいけない」というこだわりはないですよね。

以前『サンリオVfes』に参加した技術系の人たちで、「次に機会があったらチームメンバーをシャッフルして制作してみたらおもしろいよね」という話をしたことがあって。これの実現性はわからないんですけど、最近は私自身が『META=KNOT』などの、Ayanoさんらが関わるほかの案件にも制作として参加しています。

それと同じように、『team:beyond_a_bit』も今後どうなっていくか自体が楽しみだったりします。いろいろとゆるいですが(笑)。

でも、ゆるい方が長く続いていくんじゃないんですかね。さっきバンドメンバーで例えていましたけど、「音楽性の違い」で解散とか、よくあるじゃないですか。それよりかは「次の制作どうしますか?」という打診から、ゆるっと参加できる方がよいかなって。

そもそも、この世界観にある種の音楽性が合ってる人、何人ここにいるんですか、みたいな(笑)

全員バラバラだ。全員別の方向を向いている。

ほんとに『サンリオVfes』がなければ集まらなかったなって思います!

――そのくらいのゆるさで楽しく、でも本気で取り組めるというのは、クリエイティブの本来の姿なのかなと思いました。それを実践できるのが、いま『VRChat』という場の特色なのかな、とも。

えぇ。本当におもしろいところです。

――最後に、次回作のコンセプトや、挑戦していきたいことを、出せる範囲で読者の方へお伝えいただければと思います。

基本的には、つくりたいものは相変わらず「見たことない世界」です。その上で、『Beyond a bit』は「突然、知らない世界に旅立つ」という方向性でしたが、次回は「新しい世界に飛び込んで、周りがどんどん変わっていく」というのを見せていきたいなと思います。

――心待ちにしております。長丁場でしたが、今回はありがとうございました!

フリーライター・編集者

浅田カズラ(@asada_kadura_vb)

xR、VTuber、ソーシャルVRなどを軸に取材・執筆を行うライター。バーチャルライフマガジンもふくめ、さまざまな媒体で活動中。

投稿者プロフィール

-

BOOTHの3Dモデルカテゴリが、ますます盛り上がっています!

これまでBOOTHは、ギフト機能やスキリストの追加、『VRChat』との連携、BOOTH HouseやBOOTH Cafeの企画制作など、たくさんのことに取り組んできました。

『バーチャルライフマガジン』でのインタビューや特集記事を通じて、3Dクリエイターの皆さんの活動を応援していきます。一緒にもっと楽しいバーチャルライフを作りましょう!

最新の投稿

インタビュー2024年11月20日好きなアバターは? どこで買っているの? 海外VRChatユーザーのアバター傾向を聞いてみた【インタビュー】

インタビュー2024年11月20日好きなアバターは? どこで買っているの? 海外VRChatユーザーのアバター傾向を聞いてみた【インタビュー】 インタビュー2024年9月17日もっと世界はカオスであるべき――。「クリーンなカオス」を目指す、人気アバター展示ワールド『アバターミュージアム』の舞台裏に迫る! 主催のおおかみちゃんにインタビュー

インタビュー2024年9月17日もっと世界はカオスであるべき――。「クリーンなカオス」を目指す、人気アバター展示ワールド『アバターミュージアム』の舞台裏に迫る! 主催のおおかみちゃんにインタビュー インタビュー2024年7月8日初心者は、適度な距離感で背中を押してあげよう。開催5年目に突入した『VRChat初心者集会』の歴史と、初心者の特徴を聞いてみた【インタビュー】

インタビュー2024年7月8日初心者は、適度な距離感で背中を押してあげよう。開催5年目に突入した『VRChat初心者集会』の歴史と、初心者の特徴を聞いてみた【インタビュー】 インタビュー2024年5月27日仲間とともに、まだ見ぬものをつくる――。100万人が体験した傑作ワールド『Beyond a bit』制作秘話【インタビュー】

インタビュー2024年5月27日仲間とともに、まだ見ぬものをつくる――。100万人が体験した傑作ワールド『Beyond a bit』制作秘話【インタビュー】

EstyOctober(@EstyOctober)

VRでしか感じることの出来ない、見たことのない景色の創造を楽しみとして活動している。

広大な草原の表現や、生物のアニメーション生成の仕組みの開発など、技術的な探求も趣味である。VRChat内イベント「ワールド制作雑談会」を主催している。

代表作は、Beyond a bit、カンパニュラの足音など。

Ayano(@AYANO_TFT)

VRChatワールドクリエイター。

シェーダーとHoudiniを組み合わせた表現やシステムの構築を得意とする。

ライティングやギミック作成、エディタ拡張などテクニカル面を幅広くカバーするジェネラリスト。

sabakichi(@knshtyk)

空間体験デザイナー。ビジュアルアーティスト。

空間設計の手法を用いて、身体と空間にまつわる未踏の体験の設計/研究/デザインを行う体験デザインスタジオDomain主宰。近年は視覚表現研究を通じて、GenerativeAIを活用したニューメディアの作品発表なども行い活動の幅を拡げている。

Waka123(@wakat1230)

VRChatワールドクリエイター。

モデラーとして住宅や建築物の空間づくりを行い、VR向けに設計・制作した住宅は累計1000以上の販売実績を持つ。代表作は木洩れ日の家、BOOTH Houseなど。

wata23(@wata23_37)

VRChatワールドクリエイター。

自分の想像をVR空間に形にしたいという想いで、モデリングやシェーダー・テクスチャ作成、最近では作曲まで、色々なことに楽しんで挑戦している。将来的に1人で広大な『世界』を作ってみたいという密かな野望がある。代表作はThe Sanctuary Forest、Everlasting Daysなど。

Yuki Hata(@bijutsuyarou)

福岡の作曲家、ドラマー。

ドラマーとしてのアプローチを取り入れた独自のリズム解釈で、テクノやアンビエント、ヒップホップ等の楽曲を制作。多くの楽曲提供を行う。

また自身の楽曲を用いたライブでリアル・VR問わず出演。VR空間でのイベント『仮想水槽』主催。