2024年5月25~26日の2日間、札幌国際大学ではオープンキャンパスが実施されました。

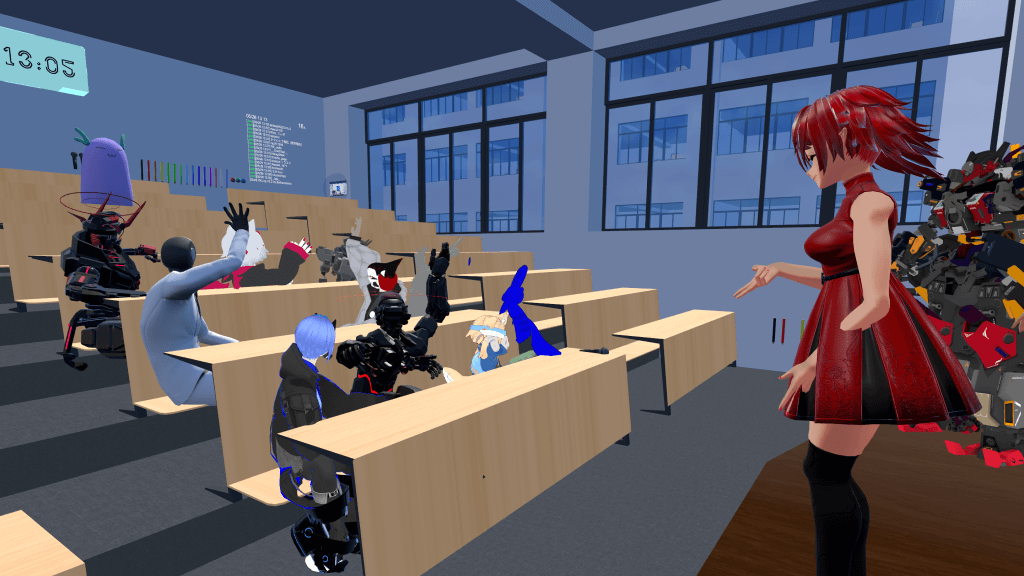

人文学部 心理学科では“リアル教室+VRChat内教室”の同時講義を開催。来校した高校生や保護者は実際の教室に映るVRChatの映像を見る形となり、VR空間の中から講師がリアルタイムに語りかける構成の双方向性を持った講義が展開されました。

「アニメと心理学」と題され、“認知心理学+メタバース”をテーマにした講義は、仮想と現実の境界線を探るべく、答えの見えない哲学的問題を次々と取り上げながら進行。現実の教室に向かってVRChatから“生きた人たち”が語りかけてくるという状況そのものを素材にして、認知心理学の面白さを紹介しました。

目次

大学生が自ら作り上げるオープンキャンパスの現場

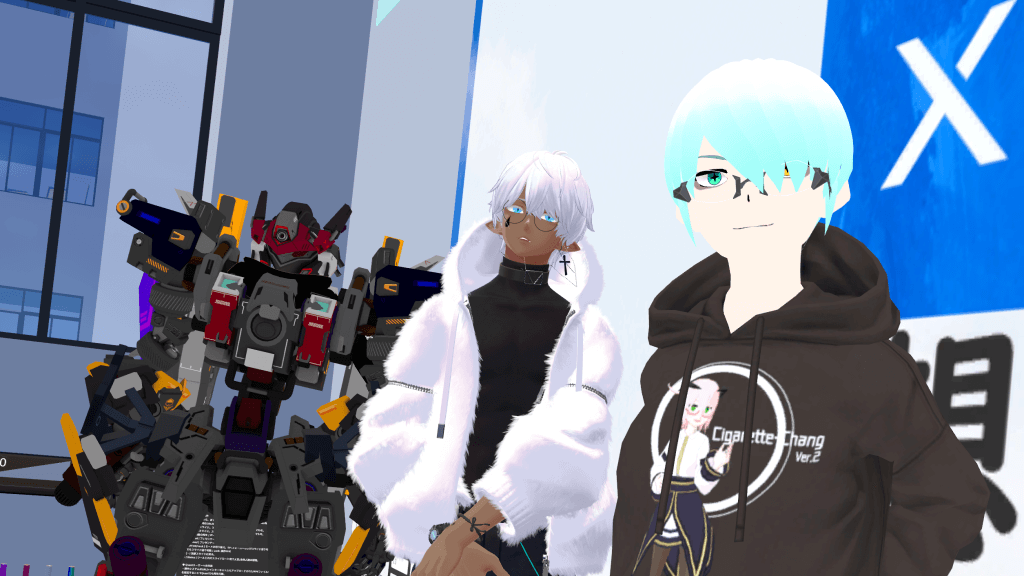

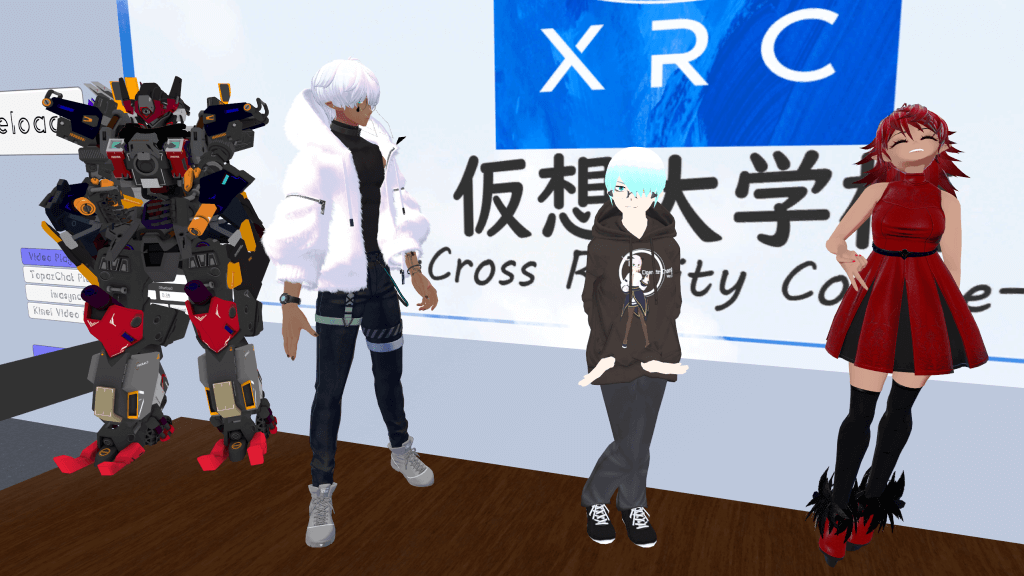

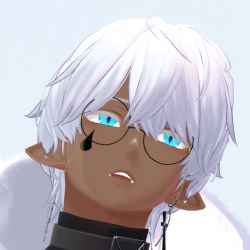

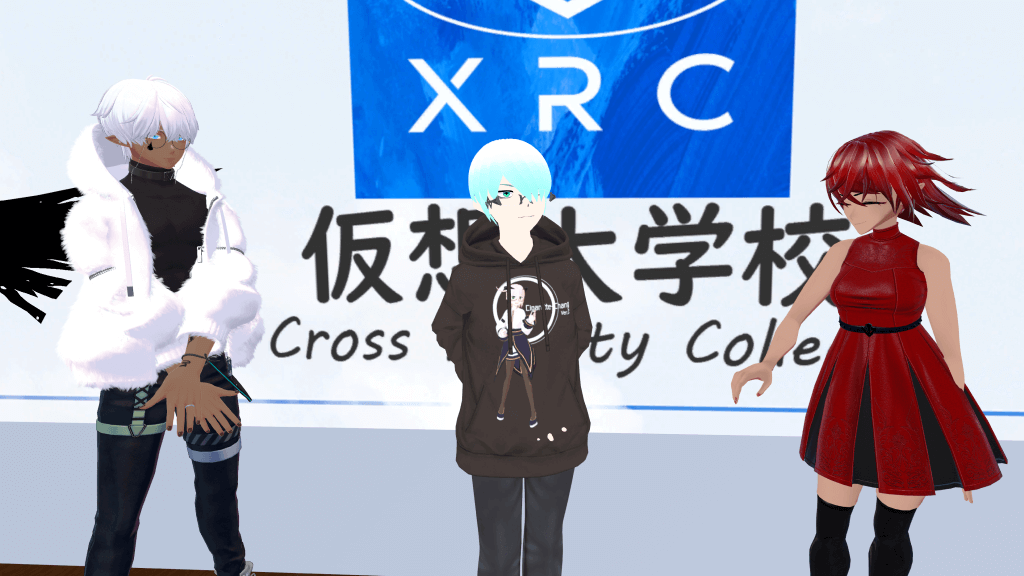

臨床心理専攻のマオウさん(外側左)とヒイラギさん(外側右)

彼らはVRChat内で特撮映像制作チーム『Banzai Studio』にも所属している

本企画は、心理学科 臨床心理専攻の現役学生であるマオウさんとヒイラギさんが自らプロジェクトを主導。学部や大学へ働きかけ、様々な協力を得ながらこの日の“マルチバース講義”を実現しました。

日頃からVRChatを楽しむ二人は、特撮映像制作チーム『Banzai Studio』のメンバーでもあります。マオウさんはアクターとして出演しており、ヒイラギさんは劇伴作曲で活躍されているようです。

人間の認知を考える上でメタバースが良い題材であること、加えてVRChatが様々な面から扱いやすい媒体であったことなどの理由で、仮想空間内から講義を行うスタイルを模索していったようです。

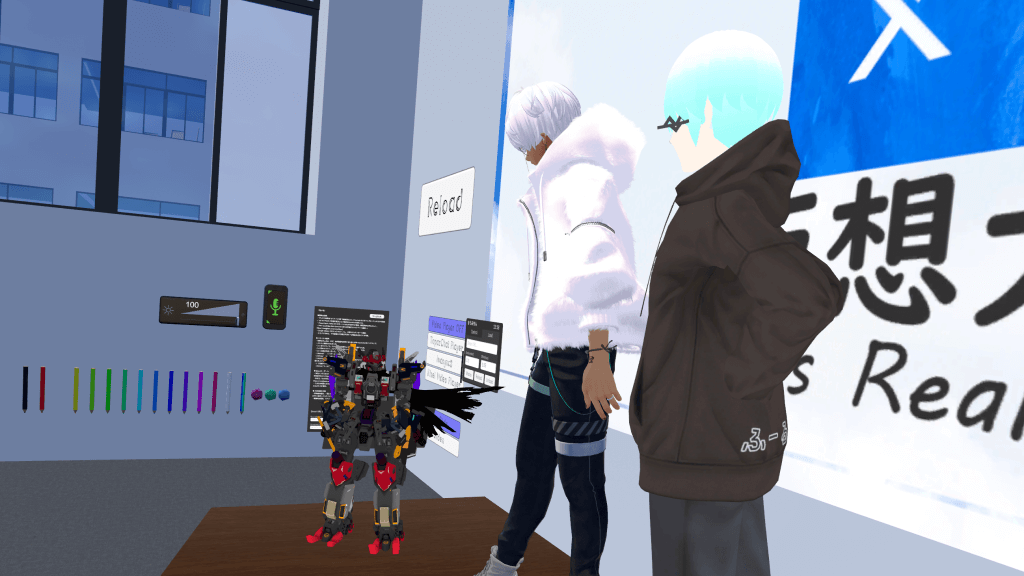

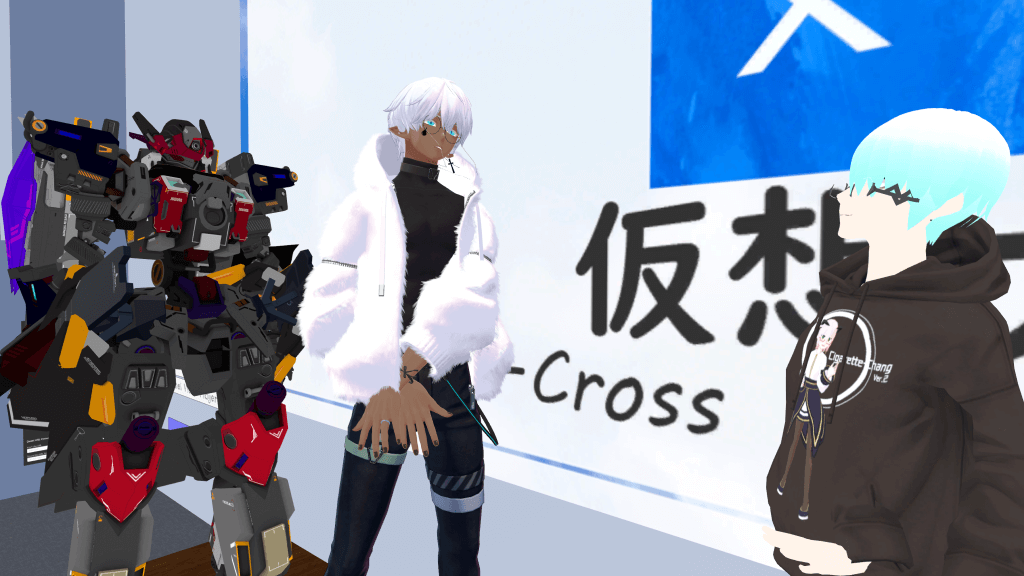

そして、自身が所属する『Banzai Studio』へ手助けを求め、VRChat内の授業風景を実現しました。ゲストとして監督であるizooomiさんも演壇へ立ち、VR空間内の座席には生徒役としてメンバーが集結。

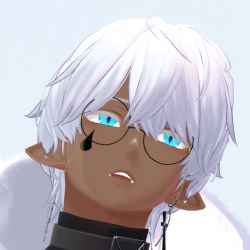

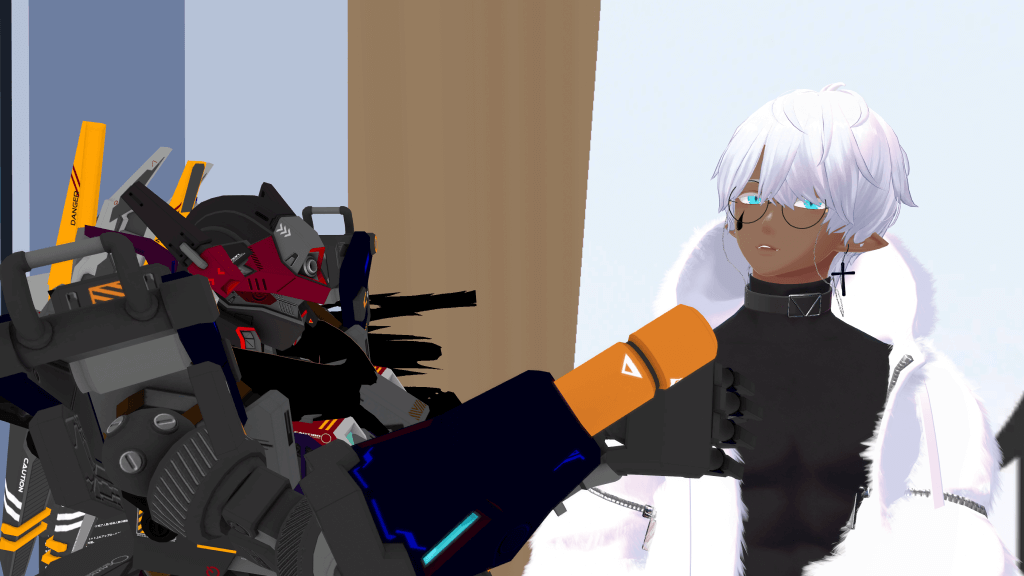

講師は『仮想大学校-XRC-』の教授でもある komaochiさん(右)が担当

講師はVRChatで実施されている学術系イベント『仮想大学校-XRC-』で公共政策科教授(!)を務めるkomaochiさん(新山駒落さん)が担当。現在、民間の研究所で心理学やメタバースを研究する傍ら、東村プロダクションに所属する虹組キララさんのメタバースマネージャーとしても活動しています。

かつてアニメ系ラジオ番組のディレクターも務めていたkomaochiさんの講義は、常に具体的な事例を挙げながら進行。仮想と現実という一見正反対の概念が実は簡単には線引きできないものであることを、高校生にも分かる言葉で説明していました。

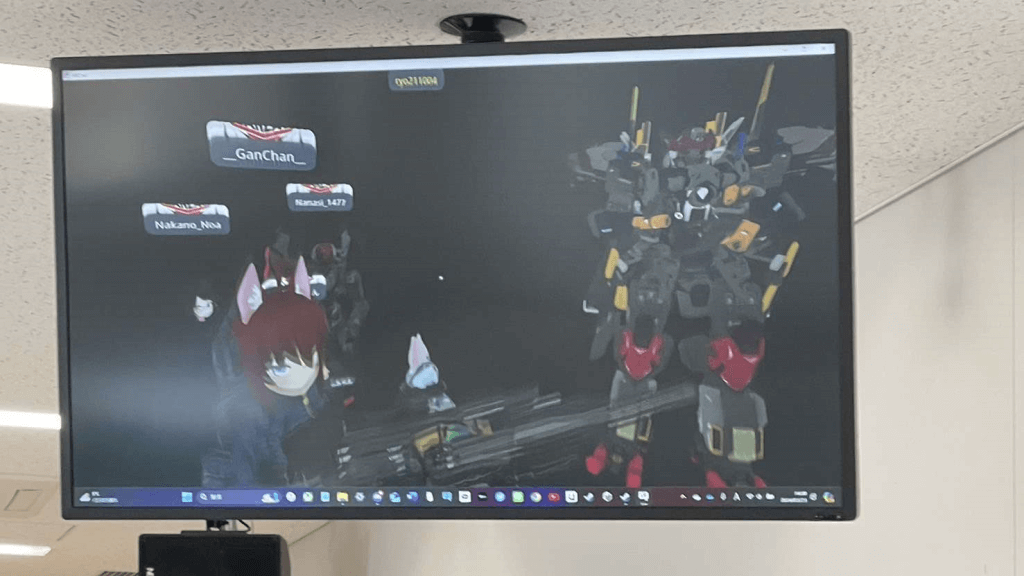

VRChat内では『仮想大学校』で制作している教室ワールドを利用したこともあり、札幌国際大学のリアル教室と似たような雰囲気に。来校している高校生の視点をとれば、録画映像なのかリアルタイムなのか判断が付かないという認知の難しさが、開始直後から生まれていました。

大学公認かつオープンキャンパスという開かれた場面でVRChatが利用されたことはとても意義深いと感じます。しかも、ただ利用するだけではなく、認知心理学を考察するための題材として真正面から活用しており、高校生にとって興味深い内容となったに違いありません。

アニメ、ゲーム、VR空間、そして現実から起こる“認知”の違い

オープンキャンパスでの講義は、リアル教室に設置されたディスプレイを通して、VRChat内の模様を高校生が視聴する形式で始まりました。

よろしく~~!!

今回、私たちはVRChatというバーチャルな空間から皆さんにお話をしています。

ここまでの一連の流れを見て、実際どう感じられたでしょうか?

私たちが「実際に生きて活動しているように見える」でしょうか?

それとも「事前に録画された映像のように見える」でしょうか?

教室の反応は半々…… というところですね。

ありがとうございます!!

それでは今回の座談会企画を進めていきましょう。

komaochiさん、よろしくお願いします!

講師のkomaochiです。

いまマオウさんやヒイラギさんから「komaochiさん」と紹介を受けました。

僕も彼らをマオウさんとかヒイラギさんとか、そう呼んでいるんですが、実際には直接会ったことはありません。

なので、僕の視点ではマオウさんやヒイラギさんが実は人間ではなく、AI的な存在かもしれないわけです。

もっと言えば、直接会ったことのあるizooomi監督についても、声や身振りといった情報の記憶から判断しているに過ぎない。本当にizooomiさんが、あのときに会った何々さんなのだっていうことは、実はあんまり信じてません。

えっ!? 信じてないの??

はい。昨日の自分と今日の自分は果たして同じ存在か、実は分からないんですよね。それと同じレベルで「信じていない」ってことです。

心理学ではそうした人間の認知を扱います。そういったアレコレを考える上でメタバースという環境はとても面白いですし、有意義な空間だと感じています。

自分を客観視する“メタ認知”それ自体は、自身特有の情報とは限らない

メタバースの“メタ”は、“メタ認知”のそれです。

一言で説明すると、メタ認知とは何でしょうか?

簡単に言えば“自分というものを客観的に認識するもの”ですね。

では、ヒイラギさんを客観的に捉えるため、いくつか質問してみましょう。

どこに住んでいますか? 好きな食べ物は? 好みの色は? ご家族はどんな人ですか? いかがでしょうか。

札幌市に住んでいて、チャーハンが好きです!

自然が好きなので好きな色は緑ですかね。

家族のことではないかもしれませんが、私が一番背が高いです。

ありがとうございます。

いま伺ったひとつひとつの情報に、ヒイラギさんを示すものはありましたか?

“ヒイラギさんそのものを指す内容”ではなかったですよね。

チャーハンが好きで、緑が好きで、家族のなかで一番背が高い大学生は、たくさんいます。

現実でも「身体は精神の容れ物だ」なんて言い方をしますが、ことメタバース空間でアバターを使うと、それがより実感できるような気がします。

“同じものを見ている”という事実は、当たり前とは言い難い

はい、アバターを操作して、マオウさんに小さくなってもらいました。

アバターはいくらでも変更できますし、大きさだって変えられます。

実際の教室からはディスプレイを通して見ていただいてるので実感しにくいでしょうし、アニメやゲームだって同じじゃないかと思われるかもしれません。

ですが、このVRChatの空間に入ってみると、目線が変わるんですね。

子どもの頃に、大人を見上げていたでしょう? 身長によって目線は人それぞれですが、メタバース内ではそれをお互い自由に変更できるのです。

また、音声はよりリアルです。近くのものは近くに、遠くのものは遠くにあるように実際に体験できるんです。アニメやゲームと比較してみても、メタバース空間は、より現実らしい体験を得られる場なんですね。

そんなメタバースですが、認知という意味ではまた違った問題がでてきます。

いま皆さんにizooomi監督はどう見えていますか?

えっ!? イ、イケメン……ですかね??

僕にはいま、犬みたいな何かに見えてます。

ええっ!?

(笑

というのも、パソコンの性能や使っているVR機器の技術的な制約で、僕の画面では替わりのアバターが表示されているからなんです。

これは技術的な問題ですが、人の視点でも同じようなことが言えますよね?

それは「カッコいいカッコ悪い」といった感覚的なものかもしれないし、同じ色を人によっては濃い赤だったり、白に近い赤に認識することもあります。

共通のものを隣の人と見ているはずだけれども、本当に同じように見えているかは実は怪しい。現実にも、そんな問題はありふれているわけです。

そうしたことを学んでいくのが心理学と言えるのではないでしょうか。

izooomi監督はVRChatで特撮映像を制作されています。

カメラで撮影をするという行為において、現実とVRとで何か違いはありますか?

先ほど仰っていたように、VRChatの中では距離感や音の聴こえ方は現実に近いものが再現されています。

撮影に関しては、行動としても理屈としても、それほど大きな違いはないように感じますね。

確かにそうでしょうね。

これまで、アニメやゲーム、VR空間、そして現実とで視点が変わり、認知に違いが生まれることをお話してきましたが、izooomi監督の仰るように変わらないものもあります。

現実で写真を撮るのが下手な人は、VR空間でも下手ですもんね。

ええっ!? いやあ、それは(笑

現実でも上手な人はVRでも上手、の方が良かったか……

と、こうした言い方ひとつとっても、相手に与える印象は大きく変わりますよね。

壇上で話すための技術や、人の話を聞く技術。あるいは人を説得するといった技術も、心理学の授業を通して学べると思います。

正確に言うと「人はどのように情報を知覚し、その情報を解釈するか」という認知プロセスを学ぶことができるんですよね、ヒイラギさん?

そうですね!

結果として、正しい言葉使いも学べているはずと信じています!(笑

性別のような大きな要素であっても実際とは異なる認識・行動を取る不思議

私はアニメの仕事をしていましたので、アニメに関連して認知のことを話してみたいと思います。

みなさんは、アニメの語源についてご存じでしょうか?

確か、anima(アニマ)という“魂”を表すラテン語だったかと思います。

その通りです。

みなさんもパラパラ漫画を作ってみたことがあるかもしれません。アニメの原理はあれと同じです。

うんと簡単に言えば、一枚一枚の絵を根詰めて描いて、撮影して映像にして、さらに声優さんの声を吹き込んだものがアニメーションです。

先ほどアニメの語源は魂を意味すると言いましたが、だから“アニメーター”とは「魂を吹き込むもの」という意味になります。かつて海外の文化圏によっては“アニメーター”という言葉そのものを使って良いのかどうかといった議論も存在していました。

現在はアニメーターと言えば、アニメに関わる仕事をしている人だねと、自然に使えるようになってきています。理由は分かりませんが、アニメに関わる当事者としては感慨深いことだと感じています。

アニメの語源を確認できたところで、認知の問題を考えてみましょう。

皆さんもご存じ『ドラゴンボール』主人公の孫悟空は、野沢雅子さんが長らく声を当てていますよね。野沢さんは戦前生まれの女性です。でも、私たちは孫悟空を最強の男というキャラクターだと認識しています。

確かにしてますね。

似たようなことがVRChatでも起こっています。

女性アバターで、さらにボイスチェンジャーを使って女声を使い、メタバースのなかでは女性として生きている男性がいます。アバターは女性で、声はそのまま男声という方も、大変多くいます。

不思議なもので、中身が男性だったとしても、スカートを着た女性アバターを使っていると、下着が見えてしまわないように気をつけて歩こうとする、なんてことが無意識に起こったりするわけです。

これは声優さんのように演技や仕事でそうしているわけではない。

でもVRChatという仮想世界では、ありふれた出来事だったりするわけで、これもひとつの現実なのかなと思っています。

“実在ではない”物事が現実に影響することは珍しいことではない

インターネット上ではハンドルネームを使う人が多いですよね。戸籍名とは異なる、言わば実在しない名前ですが、ヒイラギさんは本名とどのように使い分けているでしょうか?

ヒイラギ、という名前で活動している時は、そのコミュニティなどで私をヒイラギと認識しているであろうという視点に立っているような気がします。言わばそのように演じているような感じですかね。

また別の視点から考えてみましょう。

アニメやマンガの各話の間や、ゲームで電源を切っている時、登場人物たちは何をしているのでしょうか? 生きているのでしょうか? 活動しているのでしょうか?

これは人によって大きく認識が変わると思いますが、もし“生きて活動している”と考えている人がいたとして、それを突き詰めていったときに、二次創作での表現が生まれたりするのかもしれないですね。

では逆に、存在しないと感じる人はなぜそう考えるのでしょうか?

詳しく考えたことはありませんが、“そういうもの”と捉えている気がします。

鋭い答えだと思います。

“そういうルールだ”と思っている事柄が世の中にはたくさんあります。

パニック映画やホラー映画を観て怖いと感じるのも、考えてみれば不思議なことなんです。恐ろしい存在は画面から実際に飛び出てこないことは分かりきっていますよね。あるいは恋愛映画を見れば、共感して泣いたり喜んだりもする。それが人間なんですよね。

そうした人間の認知というものを突き詰めていくと、世の中に確かなものというのはあまりないとも言えるのではないでしょうか。

マオウさん、預金通帳に書いてある数字って、現実とメタバースならどちらが近いと思いますか?

機械があれこれといじっているだけの、言わば見せかけだけとも言えるので、メタバースの方が近い気がします。

僕もそう思います。

歴史的にも、実際に銀行が無くなってしまったり、預金が引き出せなくなるといった事件がまったくないとは言えないわけです。もっと身近な例では、ATMから引き出せる金額には限度額が設定されてたりしますよね。

仮想的な存在だけれど、実際に限界も存在する……

そういう意味では本当に“メタバース的”ですね!

社会にはそのような、皆がそう思っているから成り立っているというのがたくさんあります。それこそ、1万円札はみんなが1万円札だと認めているからこそ、通貨が成り立つわけです。

着ている服だけでも人の評価が変わったりします。

そこには様々な歴史や価値観も影響しています。

なぜ、そう感じるのか? 心理の背景をひとつひとつ丁寧に紐解いて分析していくことには意味があります。私たちは、突き詰めた思考を通してこそ、自由になれるのではないでしょうか。

まだまだ人間の脳や心は解明できていませんし、こうした学びは多くの分野で応用できると思います。広告や営業、そしてクリエイティブといった仕事で役立つこともあるでしょう。

ぜひこうしたことを、心理学科 臨床心理専攻で学んでみてください。

VR生徒の感想 「VR空間は人間の身体性と認知を観察しやすい」

この世界に来て2~3年経ちます。

今日のお話にあったように、現実の世界、アニメの世界、VRの世界、それぞれいろいろな思考があると思うようになりました。

もともとリアルではほとんど喋らない方で、コミュニケーションが苦手でした。

VRChatで過ごし、こうしたイベントに参加することで色々な視野が変わり、自分だったらこうしたことができる、と思えるようになっていきました。新しいことに挑戦するのは良いことだと思うので、今回の講義は共感できることが多く、とても良かったと思います。

名前(ハンドルネーム)で相手との接し方を変えるお話がありました。大変興味深いと感じています。

アバターの姿を変えることで本人の振る舞いが変わる、心理学の「プロテウス効果」につながるお話だと思いました。人間の身体性と認知に関して、VR空間は観察しやすい環境なのだということを認識できたと思います。

とても意義深い講義でした。ありがとうございました。

実は本日来校されている皆様よりも、僕は年下だと思います。

実際の年齢を考えると、現実の世界で何かの撮影に参加したりといったことは、どうしても難しい場面が出てきます。ですがこうして、VRChatで『Banzai Studio』に参加できているわけです。

メタには“超越”といった意味があります。

仮想空間のことを指していると思いますが、メタバースだからこそできることというのもあると感じています。興味がある方は、ぜひ触れてみてください!

長編映像作品へ挑む『Banzai Studio』に注目せよ!

『Banzai Studio』では現在、劇場公開を目標にした長編映像の制作に着手しています。

私とkomaochiさん、そしてタレントとしても活躍されている虹組キララさんによる企画です。

キララさんは主演も務めます。

キャラクターデザインや衣装デザインには、マンガやアニメなどで豊富な実績を持つトップクリエイターにご参加いただいています。

VR方面では3Dモデラーのハチドリ_さんにご協力いただき、出演とアバター提供をしていただく予定です。

まさに本日取り上げたお話のように、現実・アニメ・バーチャルの垣根を超えて活躍されている方々が集結して制作にあたっています。ぜひご注目ください!

SNSとして濃密なコミュニケーションを得られるVRChatは、いくつもの層が重なった“視点のレイヤー”を客観的に眺めやすい環境にあります。そして、インターネット上のSNSだからこそ、現実と比べて肩書や年齢の壁を取り払った人間関係を広げやすい強みもあります。

心理学を研究する学生が、VRChatで一緒に行動している人たちへ手助けを求めるという構図そのものが、VRChatをSNSとしても研究対象としても最大限に活用できている、そんな意義深い一例となったのではないでしょうか。

投稿者プロフィール

-

タスク崩せない人です

記事中でTrasque本人が使用しているアバターは

以下に権利表記を示すとともに、直接使用許諾の確認を頂いております

・『ナユ』『プラチナ』:有坂みと 様

・『キプフェル』:もち山金魚 様

・『ヌノスプ』:©トノダショップ 様

最新の投稿

VRChat2025年10月27日『MEIKO』20周年を記念した、【スナックMEIKO】がテーマの新規描き下ろしイラストなど使用オリジナルグッズの受注販売と、VRChat上での“オンライン展覧会”が開催決定!【プレスリリース】

VRChat2025年10月27日『MEIKO』20周年を記念した、【スナックMEIKO】がテーマの新規描き下ろしイラストなど使用オリジナルグッズの受注販売と、VRChat上での“オンライン展覧会”が開催決定!【プレスリリース】 調査2025年10月25日第3回『メタバース大規模調査』回答募集──あなたの体験を教えて!メタバースの変化を感じ取ろう

調査2025年10月25日第3回『メタバース大規模調査』回答募集──あなたの体験を教えて!メタバースの変化を感じ取ろう 未分類2025年10月25日『メタバース大規模調査』第2回のクロス集計を公開。昨年のメタバースをいろんな角度で眺めてみました。早速第3回も開催します!

未分類2025年10月25日『メタバース大規模調査』第2回のクロス集計を公開。昨年のメタバースをいろんな角度で眺めてみました。早速第3回も開催します! VRChatイベント2025年10月9日『サンリオVfes』と『VAC』がコラボ開催!!フルトラランウェイで動くサンリオデジコレ衣装に圧倒されたイベントレポート。『にゃんたじあ!』メンバーと写真撮影も楽しめました。

VRChatイベント2025年10月9日『サンリオVfes』と『VAC』がコラボ開催!!フルトラランウェイで動くサンリオデジコレ衣装に圧倒されたイベントレポート。『にゃんたじあ!』メンバーと写真撮影も楽しめました。

皆さんこんにちは!

今日はお越しいただき、ありがとうございます。

こちらの講義では「アニメと心理学」と題し、スクリーン越しに皆さんへお話したいと思います。

さて、そもそもここにいる私とこちらにいるロボットは誰なの? という話ですが、二人とも札幌国際大学の臨床心理専攻の現役学生でございます。