『VRChat』のユーザーインターフェース(UI)が日本語対応!

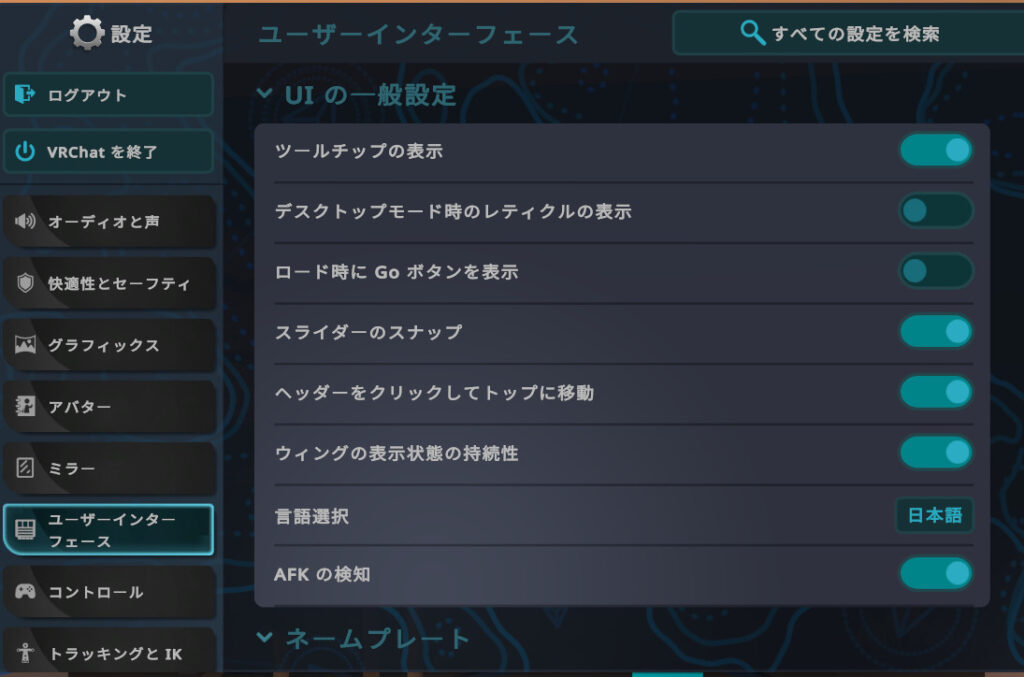

従来は英語UIというだけで少し敷居の高さを感じていた方もいたかもしれませんが、日本語に対応して、『VRChat』をプレイするハードルがグッと低くなりました。これをきっかけに『VRChat』を始めようと思っている方や、一度離れたけどもう一度『VRChat』で遊んでみようと思っている方も増えてきそうです。

“日本語に対応した”ことには注目が集まりましたが、意外と知られていないのは、「誰が、どうやって翻訳作業をしたの?」という点。X(旧:Twitter)の反応でも、『VRChat』の開発チームが日本語対応をしていると考えている方も少なくないようです。

そこで、今回は日本語ローカライズの裏側を調査! 果たしてどんな人が、どのように考えて日本語対応を進めていったのでしょうか。

目次

日本語対応の発端は? 多言語ローカライズの軌跡をたどる

もともと、英語のみの対応だった『VRChat』。多言語ローカライズの構想が公になったのは意外と前で、2021年4月にさかのぼります。『VRChat』開発チームによるYouTube配信で、ローカライズの実装のアイデアについて語られました。

それから時は経過して、2022年9月。『UI 2.0』アップデートが行われメニュー画面が大幅に刷新。これによって将来的なローカライズの準備が整いました。

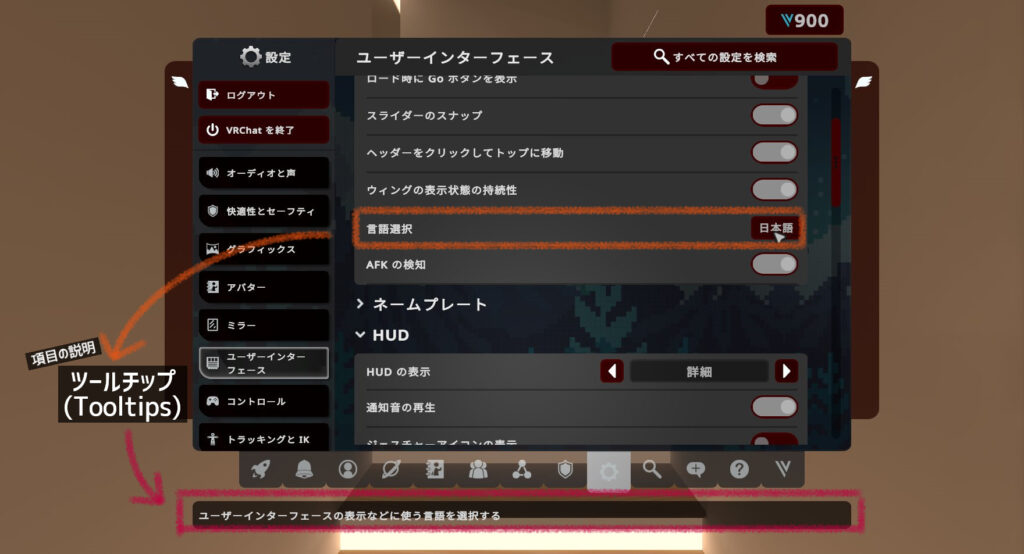

2023年2月には、『VRChat』開発チームが公開した『デベロッパーアップデート』(新機能の発表などをする記事)において、ツールチップ(メニュー画面下部に表示される説明書き)の、日本語を含む多言語に対応したローカライズの実装作業が行われていることも発表。

この時点では機械翻訳によるものだったため、さらに良いものにするためにユーザーコミュニティの力を借りて翻訳の質を向上させる計画であることも合わせてお知らせされていました。

2023年4月には、Crowdinにおいてユーザーによる翻訳作業が開始されたり、『VRChat』のローカライゼーションプロジェクト用のDiscordが整備されたりと、リリースに向けた作業が進められていました。

※Crowdin:アプリ、ウェブサイト、ゲームなどの翻訳のためのマネージメントプラットフォーム

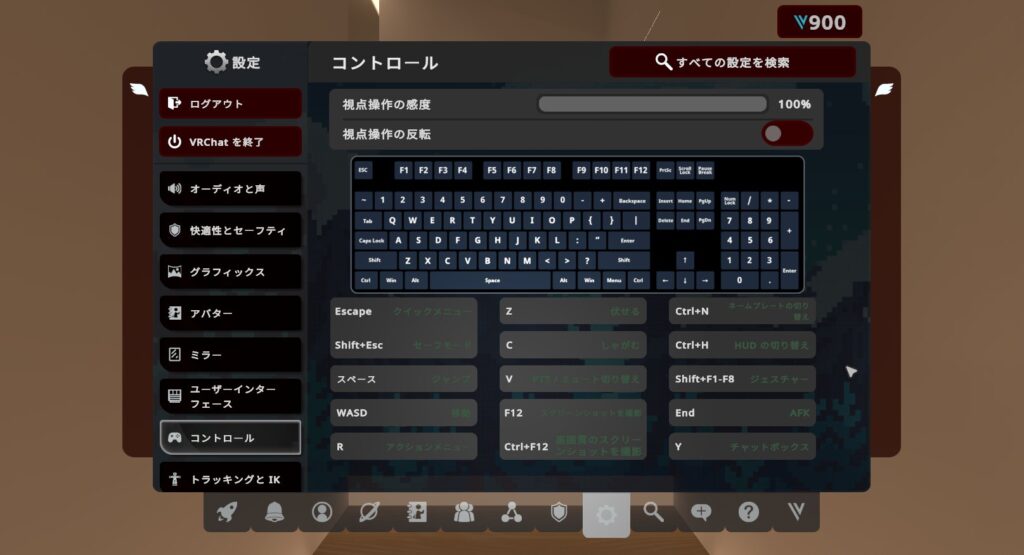

そして、2023年9月。満を持して、ツールチップが日本語に対応。これまで英語だけだったメニュー画面に、一部とはいえ説明文に日本語が採用されて、設定項目がこれまでより少しわかりやすくなったのは記憶に新しい方も多いでしょう。

その後も引き続きローカライズチームによる作業が粛々と続けられ、2024年5月にはついにUI全体の日本語対応がリリース。実際にローカライズに向けた作業が始まっておよそ1年という長い月日を経て、『VRChat』に日本語対応UIが実装されたのです。

有志ユーザーの力によって進められたローカライズ

ここまで、1年以上にわたって進められたローカライズ。紐解いてみれば、実際の作業については、『VRChat』開発チームではなく、有志の一般ユーザーたちによって行われていました。あまり知られていない事実です。

翻訳は、ローカライズの対象となった各言語を話す有志ユーザーたちによって、言語ごとに定められたガイドラインに沿って行われました。日本語についても、100名を超える有志ユーザーが参加し翻訳が進められています。

そのユーザーの中でも、中心的役割を担ったのが、Proofreader(プルーフリーダー/校正者)です。翻訳の指針や用語の選び方といったガイドラインの制定や、ユーザーによって提案された翻訳の承認作業、『VRChat』開発チームとの調整を行っている、立役者といって過言ではない存在です。

“Proofreader” なくとんさん&nekochanfoodさんにインタビュー!

そんな立役者であるProofreaderのお二人に、ローカライズについての詳細や、面白かったこと、大変だったことなどについてをお伺いしてきました!

インタビューを行ったのは、まさに日本語UIが正式リリースされた当日。どんなお話が聞けるのでしょうか?

やまびこ

バーチャルライフマガジン所属ライター

インタビューを担当

普段はワールド巡りをしたり、エクササイズのイベントに参加したりしている。

のーと

バーチャルライフマガジン所属ライター

カメラマンを担当

無言勢で鏡文字を書く。日本語ローカライズの翻訳作業にもちょっと参加した。

――ローカライズの正式リリースおめでとうございます! 多数のメディアでも大きく報じられ、かなりの反響があったのではないでしょうか?

発表をきっかけに、昔ユーザーだったけど、操作に慣れなくてちょっと離れちゃったみたいな人が「それなら戻れるかも」とか、UIが英語なので始めてない人が「これなら始められるかも」みたいな反応を多く見ました。自分たちの活動がいろいろな人の役に立てるなっていう実感が持てて、嬉しかったです。

電ファミニコゲーマーさんによる、『VRChat』の日本語対応を知らせるツイートが、信じられないほどのいいねとリポストされていたことにとても驚きました。日本の『VRChat』コミュニティの大きさを改めて実感しました。

――日本語に対応したら『VRChat』で遊んでみたいという人が多いことが証明された瞬間でもありました。お二人こそ、そんなローカライズを裏で支えていた“その人”なわけですが、きっかけはなんだったのでしょうか?

コミュニティ参加の形でローカライズをやりますっていうアナウンスがあったので、そのときすぐに入ってみんながやってるのを見始めたって感じですね。

界隈で何が起きてるかずっとウォッチしてたので、その一環として、日本界隈で起こることをウォッチするために参加しました。

私は、『VRChat』のデベロッパーアップデートを見るのが好きで、去年の4月頃に公開された記事で、ローカライズプロジェクトが開始されたのを見て参加しました。

Proofreader(プルーフリーダー)ってどんな役割?

――大前提として、おふたりが担当したProofreaderというのはどんな役割なのでしょうか?

大きく分けると3つだと思います。

1つ目が翻訳文を「こういうふうに書いてください」っていうガイドラインを定めるまとめ役です。

文の中での言葉遣いや用語をどう訳すのかとか、記号や漢字の使い方。こういうのってみんなで基準を合わせておかないとバラバラになってしまって、利用者が見たときに非常にちぐはぐな印象になってしまうので、そうならないようにガイドラインを制定しています。

2つ目は、翻訳に参加した方が翻訳文を提案するので、出てきた文章案からどれがいいかなと選んだり、必要に応じて案を混ぜたりして文章を完成させて、それを承認するっていう役割ですね。アプリケーションに出てくる文章を決定する。それが2つ目。

あともう一つ、3つ目が『VRChat』の開発チームとの交渉役。

翻訳をしてたら問題が起きた。「これ、開発側に何とかしてもらわないと困るね」というときに問題を伝えて対応してもらうとか、逆に開発側から我々翻訳者の方に「どうしたら翻訳者に都合がいいですか」みたいな相談に答えたりします。必要だったら翻訳者の人に伝えて意見をまた逆に戻すとか、間に立つ役割っていうようなことをしています。

ガイドラインを定めるときに大切にしたこと

――お話の中に、ガイドラインを作るっていう大事な役割もありました。このガイドラインを作る上で大事にしたことはありますか?

ガイドラインは翻訳の参加者の間で議論して決めていきました。

そのとき各人で「こういうのがいいと思う」みたいなものを出して、利点欠点を議論するということをしたんですけども、それぞれに利点はあって、それぞれに欠点はあるので非常に苦労しています。

その議論の中で、この翻訳文は一体誰に向けて書いてるものなんだろうかっていう話になって、いろいろ話した結果、

「『VRChat』特有の機能の知識を十分に持ってなくて、操作に慣れてない人。社会一般に使われてる英単語っていうのは知ってるんだけれども、設定項目の専門用語に現れるような英語は不慣れでよくわからない」

っていう人向けに書くのがいいんじゃないかっていうふうになりました。

大切にしたことなんですけれども「この人が迷わないように、この人にとって良いものである。」っていうことを守る。僕が振り返ってみるとそれが一番大切なラインになったと思ってます。

「Join」は「入る」 単語を訳す、カタカナに、英語のまま。どう使い分けた?

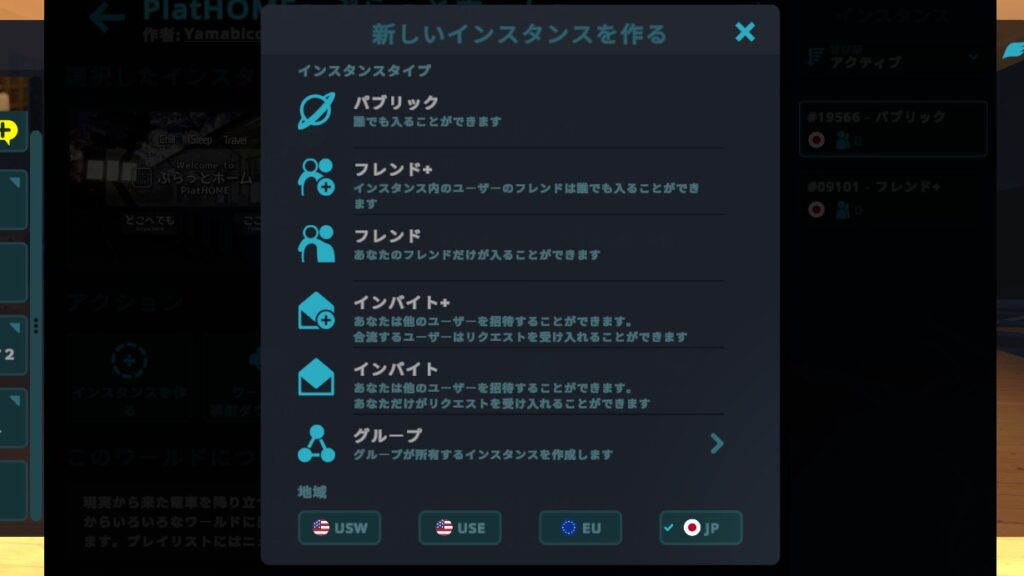

――日本語版UIの中には単語が翻訳されたところもあります。例えば「Join」は「入る」、「Invite」は「招待」に翻訳されました。他にもカタカナ表記のところ、そのまま英語表記が残ってるところがありますが、この辺りはどのように訳し分けをされてたんですか?

先ほど言ったように、訳し方は参加者でどういう言い回しがいいかとかを話し合って決めたんですけども、「一般的に使われる英語はわかるけれども、コンピュータの専門用語はあまり知らない人」が困らないってことを基準にしています。

具体的に言うと、「社会一般でカタカナ表記」なものは、そのままカタカナ表記しましょうといったものです。例えば「グループ」とか「フレンド」、「リクエスト」、「ミラー」とかですね。この辺は日常でも出会う英語なのでカタカナで表記してます。

それから、コンピューター関連の用語で定番の訳があるものはそれを使っています。例えば、「インターフェイス」とか「フィルタリング」(はカタカナのまま。)逆に日本語表記になるのが「Send」を「送信」や、「Search」を「検索」にするなど、習慣に習うということをしています。

悩ましい部分だったのは、コンピューターに関連する用語で、日本語に翻訳したほうがいいだろうというものは日本語にしてます。例えば「ストリーマー(Streamer)」は、ゲームやVTuberを見てる人には馴染みある言葉ですが、全員がわかる気がしません。そのため、「配信者」と漢字表記にしました。

あとは「定番の訳がないもの」が残りますね。これが「どうしよう……」となりましたが、言葉を作って無理に訳すっていうのはナシにしましょうということにしました。

ここからが我々の工夫だったと思うんですけど、「名詞の意味が強い『VRChat』の専門用語」のときには、基本的には英語そのままにしてカタカナ表記にしました。

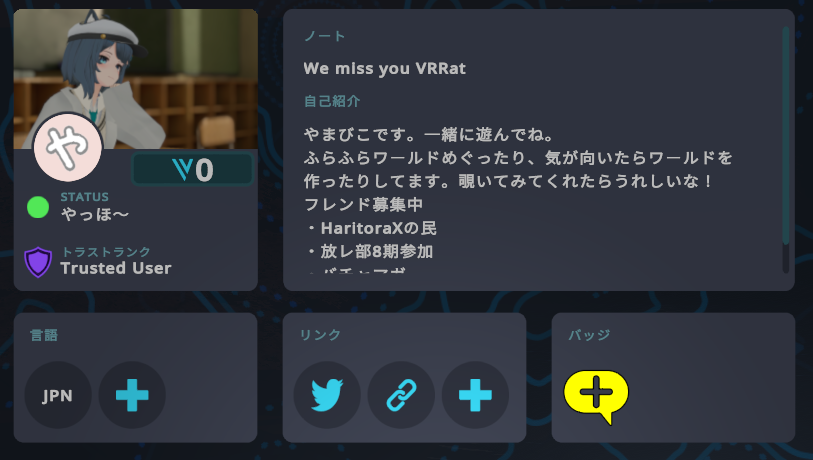

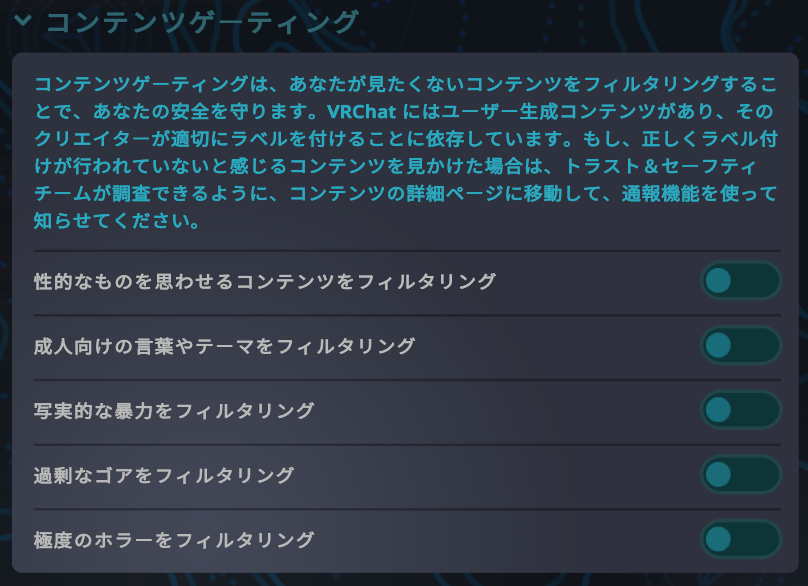

具体例で言うと「トラストランク」、「コミュニティラボ」とか、最近追加された「コンテンツゲーティング」。

これらは英語のままの方が、『VRChat』開発から発信されているドキュメントなどと照らし合わせたときにずれがなくて困らないだろうというのがひとつの理由です。

あと、『VRChat』はボイスチャットでコミュニケーションをする環境なので、カタカナで書いてあればとりあえず発音できます。「何かわからない」とかいうのを、『VRChat』内で話題にしたときに、英語のままの方が意思疎通しやすいだろうと考えました。

―ーすべて日本語にすると逆に混乱してしまうわけですね。

これらをひとつひとつ翻訳していき、残ったのが動詞の類です。これが本当に難しい!

文章の中で動作について話す言葉は、日本語の日常の言葉にできるだけ置き換えるようにしました。先ほど出てきたワールドへの「Join」は「ワールドに入る」みたいなのが一例です。

カタカナの「ジョイン」でいいんじゃないの?っていう意見もあったんですけれど、その理屈でやると、文章が全部カタカナになってしまいます。

名詞もカタカナだし、それを何々するっていうところの表現もカタカナになるので、「言われても全く頭に入ってこない、何の話をしてるのかわからない」ということが起きてしまうという議論もありました。結果、『VRChat』を使い始めた人が日常的によく使うだろう機能については特に注意して意味のわかる日常の言葉に訳しました。そうでないものは例外的にカタカナで書いてる場合もいくらかあります。

―ーどのような単語でしょうか?

多くは『VRChat』特有のもので、インスタンスのタイプ「インバイト」とか「フレンド+」とかはカタカナにしてます。

その理由は先ほども話した「使い始めの人でも目にするところだから」っていうのが一番の理由です。特に、nekochanfoodさんが推していた部分です。

一方で、『VRChat』特有のものでも「トラストランク(Trust Rank)」や「パフォーマンスランク(Performance Ranks)」「Very Poor」などは、カタカナにもせず英語表記にしてます。これらも目にすることはあるとは思いますが、知らなくても最初は困らないだろうという判断です。あと、「Very Poor」どう訳すの?というのが非常に悩ましくて、英語のままだったりします。

――確かに……。訳に悩んだ言葉も多そうですね。

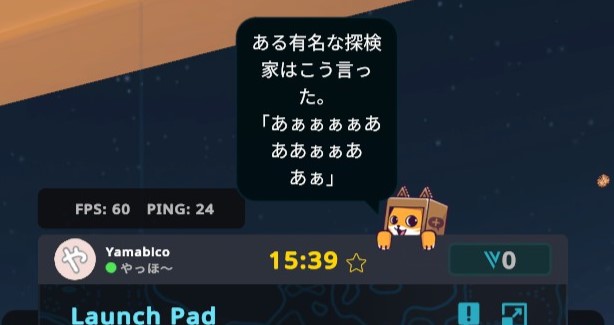

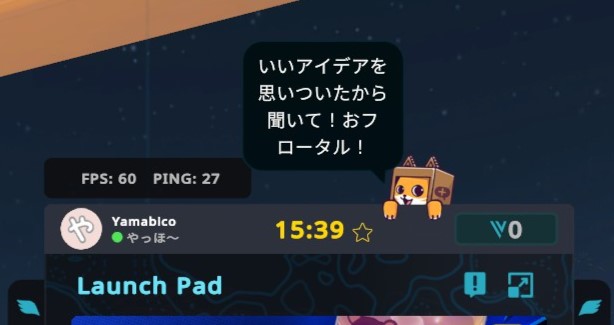

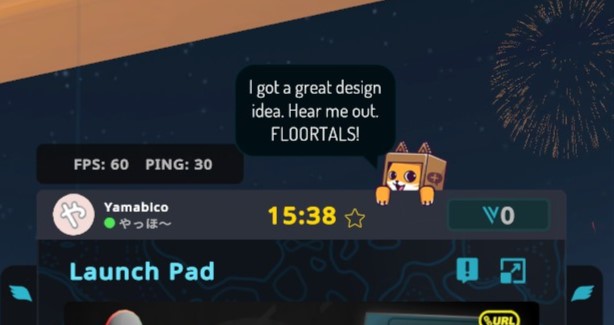

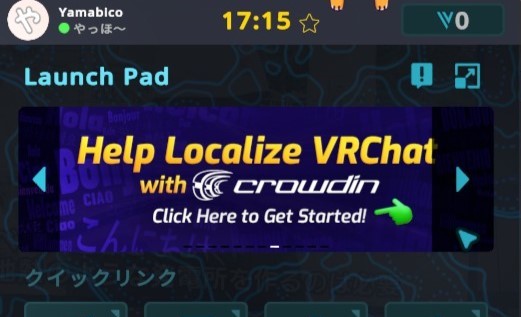

いろいろ考えた上でどうしようもなかったのが「Launch Pad」ですね。

「Launch Pad」は「そこから出発する」って意味の比喩として使われています。……が、直訳すると「発射台」です。何のことだよってなりますよね(笑)。しかし、「ローンチパッド」とカタカナ表記しても全く意味伝わらない。と、いうわけでここも英語のままにしてます。

他にも、「コンテンツゲーティング」のタグは、概念が日本語にうまくマッチしないんです。不思議なことに。なので日本語にぴったり当てはまる言葉がないものも多いのです。

その辺は困った末にしょうがないからカタカナになっていたりします。

――いろいろ悩まれて翻訳されたんだなっていうのがすごく伝わってきました。そして、これから『VRChat』に触れる人の事を、かなり意識しているのですね。

そこは死守するというか、その人が困らないだろうっていうところに落ち着けるにようにしてます。

逆に言うと、その人があんまり目にしないだろうとか、わからなくても困らないんじゃないのっていうのは、先ほど言ったように、泣く泣く英語になっていたり。

読みやすさのための工夫と、日本語ならではの難しかったこと

――他の言語と比べてちょっと日本語はここが難しかったとか、気を付けたことはありますか?

文章の中に英語がある場合は、前後に半角スペースを入れるようにしました。こうすることで読みやすさが向上します。

あとは、プレースホルダー(ユーザー名などを動的に文字列内に挿入できるシステム)を使った文字列で自然な文章になるようにしています。

それから、文字数が英語に比べて長くなる問題もありました。元の英語だと1行だったのが2行になってしまい、改行が変なところに入ってきて気持ち悪いっていうのはよく起こりました。

ロシア語を担当してる人が同じ悩みを抱えることがあって、ロシア語は1単語がとても長くなることがあるんだそうです。

そうすると日本語と同じように文字が溢れる。よくロシア語担当の人と不具合報告の中で仲良く横に並んでるってことがありました。

――それぞれの言語で翻訳に特徴や困りごとがありそうですね。

先ほども、「造語をしない・新しい言葉を作らない」ことを選択したって話しましたけれども、中国の人はどうも新しい言葉を積極的に作ることをしてるみたいです。漢字の意味をうまく使って、短く圧縮した言葉を作り出して書いてる場合があります。

それからVRCatっていう猫がいますよね。英語で書いてあるから性別がわからないので、「こいつはオスなのか?」って話が出ました。

英語は、名詞の男性形・女性形(日本語で例えるとぼく、わたしなど)ってのはあまり気にしない言語ですが、男性形と女性形が違う言語があります。その言語の人たちが一緒になって「これどうすんの」みたいな話をして、横の繋がりが生まれたりっていうのが起きたりすることがありました。

VRCatのセリフは日本語ミームも取り込んで

――ちょっと脱線してVRCatのところをお聞きしたいんですけど、セリフは割とフリーダムな訳になっていますよね。この辺りにルールを設けたりはしたのでしょうか?

僕が決めたのは「ここはこれまでの他の表記のガイドラインを気にしなくていいよ」っていうことだけ言って、あとはおまかせしていました。

この部分は私も担当したので補足すると、訳して通じる場所はそのまま訳しましたが、ネットミームを結構多用しているので悩んだ部分です。なので、思い切って違う言葉にしたりしました。

※カメラ担当の、のーとさんはローカライズ作業にも参加。

元ネタを調べて翻訳しても全く面白くないみたいなことは頻繁にあります。工夫して日本語で成立するようにしたりとか、テイストは残しつつ、言葉を入れ替えるというのも、翻訳という仕事のひとつですね。

「ネコと和解せよ」と「よっしゃー!」は私がやりました。

――「ネコと和解せよ」は、日本ミームみたいな感じがして、すごく好きです!

活動の中で面白かったこと。人体のつくりにも詳しくなっちゃった!

――Proofreaderとして活動されてみて、何か印象深い出来事はありましたか?

それこそ、VRCatの翻訳ですね。とっても面白かったです。あとは、翻訳しているうちにまだない機能に関連する文字列が出てきたり……(笑)

ありましたね。新機能の文字列が「あれなんだろうこれ?」って。

nekochanfoodさんが確か見つけたのは、エイプリルフールのネタで時計の設定出来るようになったのあるじゃないですか。あれがね、数ヶ月前ぐらいに我々が翻訳対象にする文字列の中にひょっこり出てきて「これは何だろう?」みたいな話をしていました。

それがエイプリルフールで出てきたときに、そこで答え合わせができるわけですよね、「ああ、なるほど」みたいな。

本気でただの時計の設定だと思っていました(笑)

私は、いろんな分野の言葉が出てきて、それを調べながら翻訳したことが面白ったです。

例えば、IKの「ボーン(Bones)」の設定のところ、アバターのボーンと人間のボーン(骨)の関係付けの話なんで、その言葉が何を指しているのか理解しないと訳せないんですよね。それで解剖学の用語を調べてみると、英語の「Hip」って短パンを履いたときにカバーされてるところ、骨で言うと骨盤の範囲を指すことがわかりました。……ところが日本語になってる「ヒップ」って臀部の意味が強いわけで、そのままではおかしなことになってしまいます。

なので「Hip」は「腰トラ(腰トラッカー)」のような意味で「腰」と訳したほうが意味が伝わるということを初めて知りました。そういった、雑学的なものを知ることができたっていうのが、面白かったことですね。

――翻訳プロジェクトやってたら、人間の体にも詳しくなっちゃったんですね!

そうですね。元々調べ物をするのが好きなので(笑)

Proofreaderとして活動して、大変だったこと

――反対にProofreaderをやっていて大変だったことはありますか?

訳のチェックが大変でした。Proofreaderがユーザーが出した訳の提案に承認することで、実際に反映される仕組みになっています。そこで、承認した訳がしっかり反映されているかチェックする必要があり、これにとても苦労しました。承認しては、新しいビルドで承認した訳をチェックして、問題があれば修正して改めて承認して……の繰り返し。

はじめのうちは、新しいビルドは1週間に1回のペースで配布されており、翻訳を確認できるまでだいぶ時間かかりました。ちなみに今は1時間に1回のペースで更新されるようになり、いちいち『VRChat』を更新する必要なくチェックできるようになりました。

翻訳して終わりではなく、最終的にアプリ上でOKかどうか見ないといけないわけでして……。

――翻訳が想定されてた使い方と違うこともあったのでしょうか?

ありました。想定していた場所だけでなく、よく見ると別のとこにも登場してきて、ちょっとまずいねみたいな。

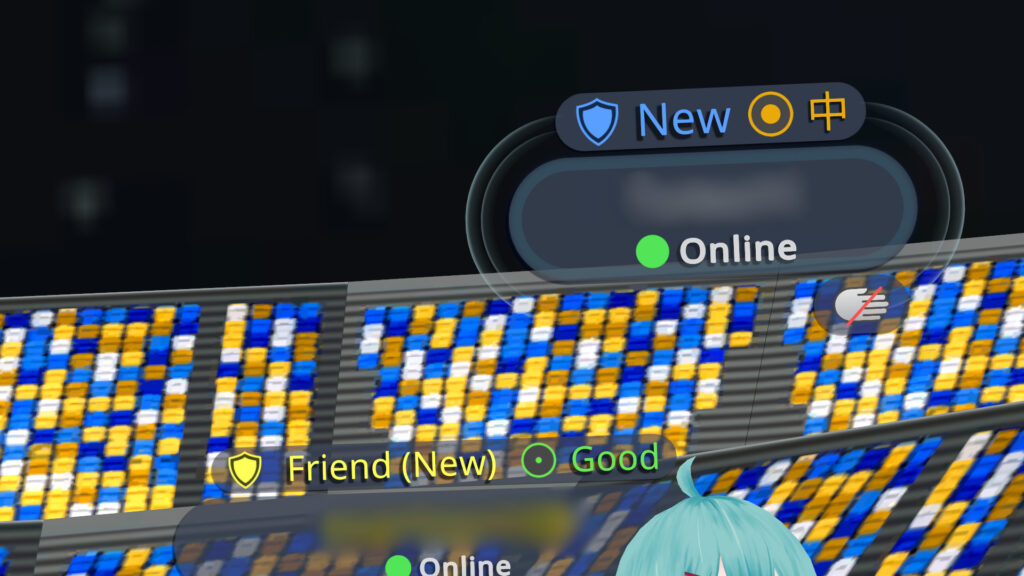

――X(Twitter)でちょっと話題に上がってた「パフォーマンスランクの中(Medium)」のところとかですね。

そうですね。文字列の使い回しが発生して、複数の意味で使われてしまっていました。

――まるで、ゲームのデバック作業ですね。なくとんさんは大変だったことはありますか?

振り返ってみて大変だったなと思うところは、『VRChat』には、ソーシャル機能があって、そこで人々が毎日会ったりしてるので、情緒的な付き合いっていうのが人の間に当然あります。

そして、『VRChat』で人々がワールドやアバターを作ったときに、その自分の作ったものが自分のあり方とかアイデンティティとかに強く結びついてる人、「アバターが私自身だ」って感じている人がいたりします。

こういう『VRChat』を利用してる中で人々の感情が強く関わってるっていう場面があって、その人たちの気持ちを考えたときに、我々の文章がその人たちの感情を害すようなことになったり、読んで嫌な気分になったり、そういうことが起きないように気をつけるっていうのはすごく難しかったことです。

――なるほど? 具体的にはどのような事なのでしょうか?

ツールみたいなソフトでは多分こういうのって起きないと思うので、『VRChat』の特徴的な難しさだと思います。例えばアバターは単に3Dゲームの中の一時的に使うキャラクターに過ぎないって思ってる人もいます。

一方で、VRの中での自分の姿を「私そのものだ」と思ってる人もいます。

そんな認識を人がそれぞれに持っている状態で、「アバターを切り替える操作」に対する文章で「Wear(着る)」っていう表現を使うとすると、「アバターが自己そのものの表現だ」って思ってる人には「着る……って、え?付け外しできるの?」ってとても気分を害することになると思うんですよね。

――確かに! 違和感ありますね!

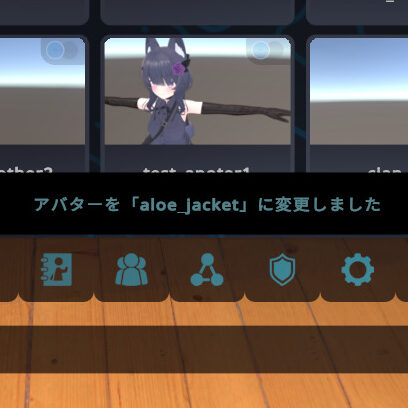

なので「Wear(着る)」って言葉は使わずに「使う」っていう言葉を使うことにしました。今では元の英文でも「Use」になっています。

他にもう一つ例で言うと、原文英語の中で「プレイヤー(Player)」って言葉がありました。『VRChat』がすごく生活の中に入っている人にとっては、ここに出てくる人を「プレイヤー」って呼ぶのはちょっと違和感があると思うんですよね。なので、「プレイヤー」って言葉を使わない方が良いのではという問題提起をして、今は「ユーザー」って言葉を使うようになっています。

こういったことを翻訳して書くときに、どうなんだろうって気づく。そういう読み方も起こりうる。そういう人もいるよなって気づくっていうのが大変というか、難しい部分でした。

――原文が必ずしも適切というわけではなかったんですね。こういう場合は英語の原文を変えてもらってそれを翻訳したのでしょうか。

実際には逆ですね。我々は「これはまずいと思うから違う翻訳をするよ。英語も変えた方がいいんじゃない?」って開発チームに言って、日本語と同じ表現に直してもらいました。

結局、翻訳することそのものよりも、いろいろな人に伝えたいことを正しく伝えるという、「日本語の作文をどうするか」という点が難しかったです。

大変だったことで思いだしたのが、文字列の確認に複数アカウント作ったりいろんなデバイスから確認するのが大変でした。例えば、仮アカウントの画面のチェックだったり、Questコン、VIVEコン、Indexコン、ゲームパッド専用の操作方法画面だったり。

――確かに。コントロールの設定画面もコントローラーごとに違いますね。

当たり前ですが、デバイス持ってないとチェックできない。QuestとAndroidスマートフォンを買いに走りました。

運営との価値観・文化的な違いを感じた話

――『VRChat』運営の方はアメリカの方ですよね。やり取りする中で文化的・価値観な違いを感じたりはしましたか?

価値観の違いはあまり感じませんでした。別の観点だと、私たちと開発者は生活している時間帯が違うため、午前中までに伝えたいことを言わないと反応がもらえないことがあり、今までに感じたことのない感覚で新鮮でした。

開発者の人柄について言えば、彼らは私のオフトピックの質問にも答えてくれたり、会話に小さなジョークを交えるなど、とても親切で面白い人たちでした。

――開発の方ってジョークがお好きなんですね。

私は逆に、価値観の差みたいのを凄く感じました。

文化から言語に繋がるところなんですけれども、開発チームは基本的に英語で、中にドイツ語・スペイン語・フランス語の人が居ます。これらの言語って、特徴が似てたり、同じ語源である単語を共通に持ってることがあります。

そうすると、その言語間で翻訳ってあまり困らないみたいなんです。単語はもちろん違うんですけども、同じ訳で大体同じ概念を表せたりするので、翻訳に無理が生じにくいっていうのが言語の特徴であります。

開発の人たちがそういう文化背景を持ってる人たちなので、逆に、西欧言語じゃない言語の翻訳者たちが困っていることの困り具合が通じにくかったです。

――「困っていることが通じにくい」ですか。

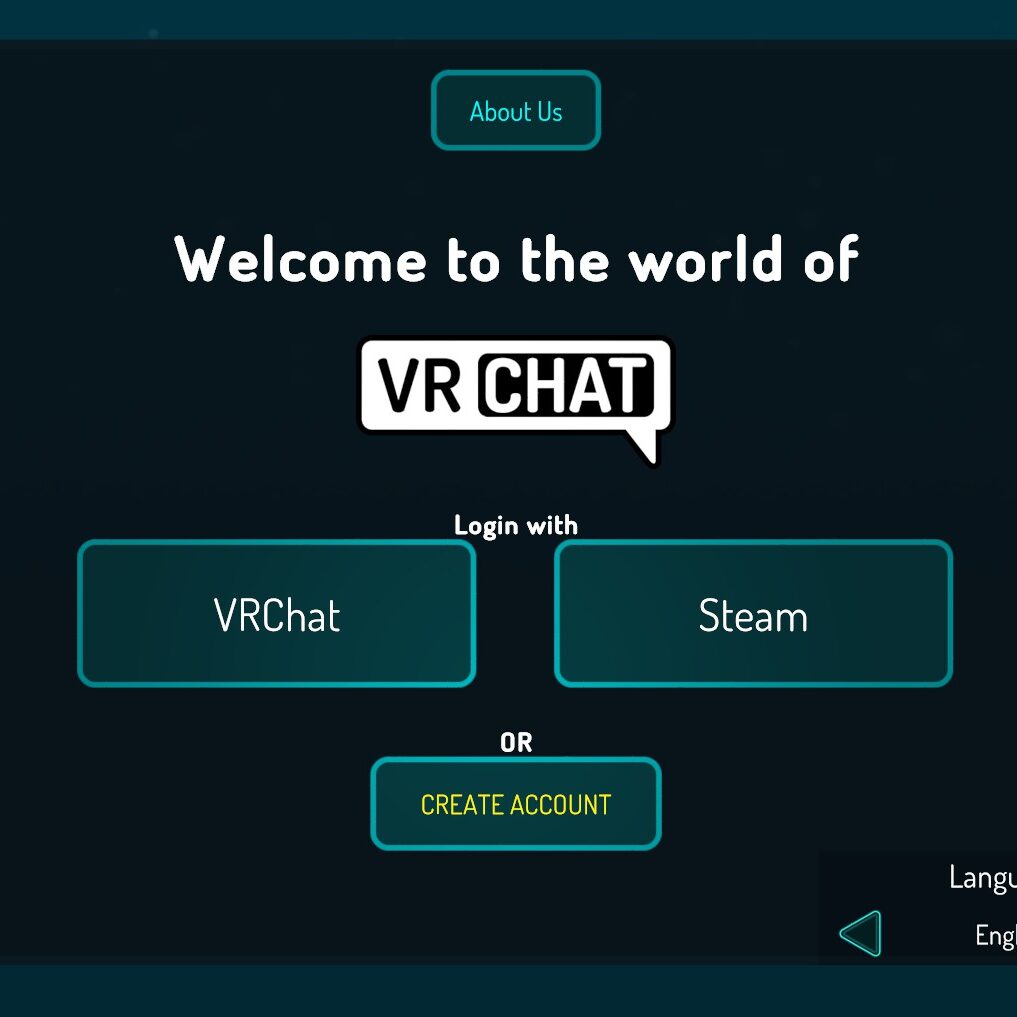

些末な例なんですけれども、ログイン画面を開いたときに「Welcome to the world of VRChat」って出ますよね。これって英語の特徴で最初に「Welcome」って言って、その後に「to the world of VRChat」って後ろにくっつける。……ていう言語の特徴としてそうなってます。

ところが日本語に訳そうとすると先に「VRChatの世界へ」って言った後に「ようこそ」っていうふうに日本語はできてる。ただ、「VRChat」のところが画像になっていて、文の最後に固定されているので画面デザインをしてる時点で、言語を前提としてしまっているんです。

これは多分、西欧言語で物を考えてしまってるからだと思います。そういうところは違うんだなと、あらためて考えさせられました。

――まさしく、文化の差を感じるエピソード!

それから、このプロジェクトの一番最初は機械翻訳したものが使われていました。どうやらそれをユーザーの人が修正していけば、リリースできるものになるだろうって、運営のみなさんは本気で思ってたみたいなんです。……日本人からすると、誰でも「いや、そんなに簡単に直るもんじゃないだろ!」って驚いちゃう話ですよね(笑)

――逆に、西欧言語から見れば、それくらいはできてしまうわけですね。本当に、全然違うなぁ……(笑)。

結局「すぐに出せるもんじゃないよ」ってことになりまして、一旦リリースが取りやめになりました。「とりあえずリリースして、不具合はその後修正していけばよい」っていう考えは、アメリカのスタートアップ企業の文化としては普通なんでしょうけど、この出来事でも『VRChat』の価値観と、日本の一般的なユーザーの感覚はおそらくずれているんだろうなと感じました。

――私も忘れがちなんですけど『VRChat』ってアーリーアクセスですから、開発側の意見としては少々不具合があるのはあたりまえで、後から直せばOKという考えもありそうですね。

あと、よく言われることですけどレストランの評価とかで「アメリカは加点方式」で、「日本は減点方式」で考えてしまうという文化の差もありますね。特に問題がなければ、向こうは5点中5点をつけるけど、日本は通常で3点みたいな。

なので、アメリカでは翻訳が新しく追加される時点で加点になるわけですが、日本的な感覚としては、翻訳に不適切なところがあったら減点……となりがちです。この辺りは、価値感のずれをひしひしと感じました。

まだまだ終わらない日本語ローカライズ。今後の目標は?

――まだローカライズの作業は続くと思うんですけれども、お二人の今後の個人的な目標があれば教えていただきたいなと思います。

日本語ローカライズを停滞させることなく、常に日本語の『VRChat』を提供できたらいいなと思います。

先行してリリースされたツールチップの翻訳は、英語のメニューの補助的な文に訳されてるものがあるので、それを現状に合ったものに直したいなっていうのがあります。

もう1個は、原文の不十分なところっていうのを翻訳してる中で見つけてしまっているので、これを反映させていきたいです。

日本語ユーザーへ伝えたいこと。ぜひ翻訳プロジェクトに参加を!

――最後に、『VRChat』の日本語ユーザーに伝えたいことがあればお願いします!

日本語ローカライズによって、皆さんの『VRChat』ライフがより快適になることを望んでいます! もし『VRChat』の翻訳に興味があればぜひ参加してください!

最近ずっと私ひとりが作業してるので、ちょっとでも誰かが翻訳していると進みやすいです。

私からは3つあって、まず1個目はユーザーの人たちに向けてですね、「日本語になって、使いやすくなった」とか、「設定項目の意味がわかるようになった」みたいな反応とか「これでお友達を誘いやすくなった」みたいなポストを見かけます。

そういう評価を受けて嬉しいですし、新しい人が入ってきて使い続けられるのがローカライズの一番の目的なので、どんどん友達を誘って楽しんでほしいと思います。

2個目、ユーザーのわかりやすさを大事にしたいので、翻訳はこれからもブラッシュアップを続けたいと思ってます。

そうすると『VRChat』の使い方の解説記事やワールドに設置した操作案内の画像などと、実際の UI の表記がずれてしまうことが起きるかもしれません。

それらの作者の方に対して「ごめんなさい、変更するのを許してください」と、お伝えしたいです。

もうひとつは、「翻訳をもっと改善できるな」とかアイデアを思いついた人に、翻訳コミュニティに参加してほしいなと思います。今後も作業があるので、ぜひよろしくお願いします。

――ローカライズの参加に興味がある人はまずどうしたらいいですか?

「VRChatが出してる案内に従ってください」ってのが教科書的な話なんですけど、記事でお伝えしたいのは、「まずはローカライズのDiscordに参加してください」ですね。

Discordに入ってもらえば、一番最初のガイドラインの話とか、我々がどう思ってそうしてるのかとかをお伝えできるのと、「これどう訳しましょう」という相談ができます! お待ちしています!

(※ローカライズのDiscordは、上記リンク先に参加するためのリンクが掲載されています)

普段何気なく楽しんでいる『VRChat』という世界が、運営とユーザーの間を取り持ってくださる方々の存在で成り立っている事を、あらためて感じた今回のインタビュー。nekochanfoodさん、なくとんさんをはじめ、ローカライズに関わる方々に「ありがとう」の言葉を贈りたい……! これを読んだみなさんも、VRChatの日本語UIが多くの有志ユーザーたちによってつくられたものだということを、頭の片隅にとどめておいていただけると嬉しいです!

投稿者プロフィール

最新の投稿

VRChatイベント2026年2月8日『サンリオVfes 2026』開幕! 新規コンテンツやイベント、チケット情報など、これを読めば大体わかる!【情報まとめ】

VRChatイベント2026年2月8日『サンリオVfes 2026』開幕! 新規コンテンツやイベント、チケット情報など、これを読めば大体わかる!【情報まとめ】 VRChat2026年2月7日【VRChat】無言勢の演技とVTuberたちの朗読が紡ぐ『不思議の国のアリス』─若魔雲ふわり×『劇団あのこ』ゲネプロレポ【2/11本公演】

VRChat2026年2月7日【VRChat】無言勢の演技とVTuberたちの朗読が紡ぐ『不思議の国のアリス』─若魔雲ふわり×『劇団あのこ』ゲネプロレポ【2/11本公演】 VRChat2026年1月26日アバターをつないでゴールを目指せ! アバターミュージアムしりとり【VRChat】

VRChat2026年1月26日アバターをつないでゴールを目指せ! アバターミュージアムしりとり【VRChat】 VRカルチャー2026年1月16日バーチャルフォトの魅力と可能性を発信する写真展が大阪で開幕『VR PHOTO EXHIBITION in OSAKA』【1/22まで】

VRカルチャー2026年1月16日バーチャルフォトの魅力と可能性を発信する写真展が大阪で開幕『VR PHOTO EXHIBITION in OSAKA』【1/22まで】

なくとん

X(Twitter):@naqtn

『VRChat』のアップデートを紹介したり、日本語界隈の流行を英語界隈に紹介したりするなど、『VRChat』の日本語圏と英語圏をつなぐ活動を行っている。

クローズドベータのテスターとしても活動。

nekochanfood

X(Twitter):@nekochanfood

『VRChat』歴は3年で、ワールドを作ったり様々なユーザーと交流したりしている。そのほかにはプログラミングをしたり、ゲームセンターで音ゲーをやったり。